ボルト・ナットで締める場所で、ボルトの緩み確認がしにくい場所をしっかり緩み止め対策したいんだけれど、どんなものを使えばいいのかな。

このような悩みを持った人へお答えしていきます。

私は普段、産業機械の機械設計として仕事をしています。

機械の組立には、ねじが非常に多く使われていますが、 それだけにねじに関するトラブルも多いです。

特に嫌らしいところは、ねじのトラブルは、すぐには起こりにくいということです。

こういったねじのトラブルの中でも「ねじの緩み」については、予測が難しく、設計段階で的確に現象を把握することが難しいです。

そのため、「重要な部品については、必ず緩み止め対策を行う」ということが多いです。

重要な部品について例を挙げると、以下のような箇所が相当します。

こういったところについては、設計段階で緩み止め対策をするのが、望ましいです。

ボルトの緩みトラブルが発生してから何とかしようとしても、費用や時間が膨大にかかることが多くなってしまいますからね。

そこで今回は、緩み止めに使えるナットの種類について、簡単に紹介していきます。

標準のナットを2個重ねる緩み止め対策となります。

標準のナットを使うため、最も安価で手軽な方法です。

2つのナットを使用することで、ボルトに対し強力な軸力を発生させることができます。

その結果、ボルトとナットのねじ部、およびナット同士の接触面に大きな摩擦力が発生し、緩みにくくなります。

これは、「単に2つ付けたから緩みにくい」というわけではなく、正しい取り付け手順で行う必要があります。

施工方法を間違えるだけ、緩み止めとして全く効果を発揮しないので注意が必要ですよ。また、ナットを3つや4つ重ねても緩み止め効果は増大しないことにも注意です。

詳しくは以下の記事で解説しております。

これは、ナットの内側にナイロンが埋め込まれているナットのことです。

このナットにボルトを入れていくと、ボルトがナイロンをガリガリ削っていきながら、ナイロン部にねじを形成します。

ボルトがねじ込まれるときに始めてナットにめねじが形成されるため、「おねじ」と「めねじ」との間の隙間がほとんどなく、ねじが緩みにくくなります。

DIYなどで木材の固定に使われる「タッピンねじ」のようなイメージですね。

ただし、ナイロンナットは何回も流用して使うことができないところに注意が必要です。

ナイロンナットについての詳しい説明は、以下の記事で解説しております。

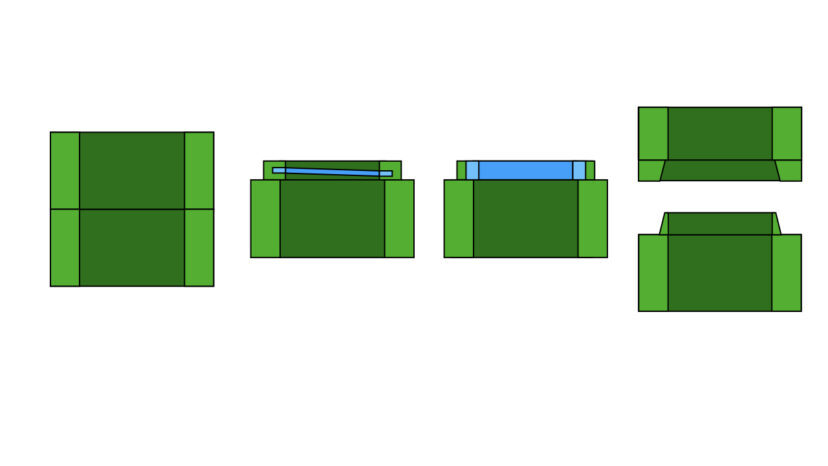

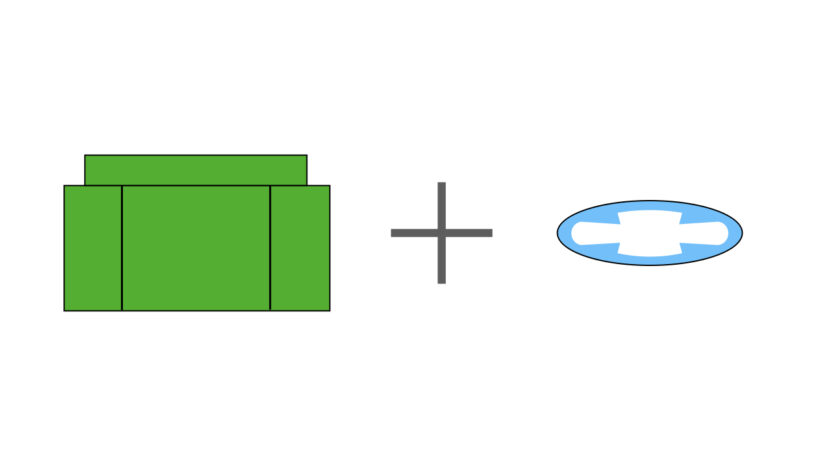

Uナットは、富士精密の緩み止めナットです。ナット本体と、「フリクションリング」と呼ばれる特殊なばねの2点からできています。

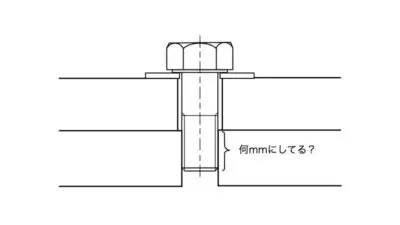

ナット本体には、フリクションリングをはめ込む用のスペースが設けられております。このフリクションリングをナット本体にはめこんだ状態で、ボルトを挿入します。

ボルトとナットを締めていくと、フリクションリングがボルトのねじ山に入り込みます。すると、フリクションリングがねじ山を押さえつけるため、ねじ山との間に摩擦力を発生させます。

これにより、ナットが回転するのに必要なトルク(回転力)が増大するため、緩みにくくなります。

ダブルナットやハードロックナットに比べて、ナットの締め付けが1回で済むのがいいですね。また、ボルトの長さも短くて済みます。

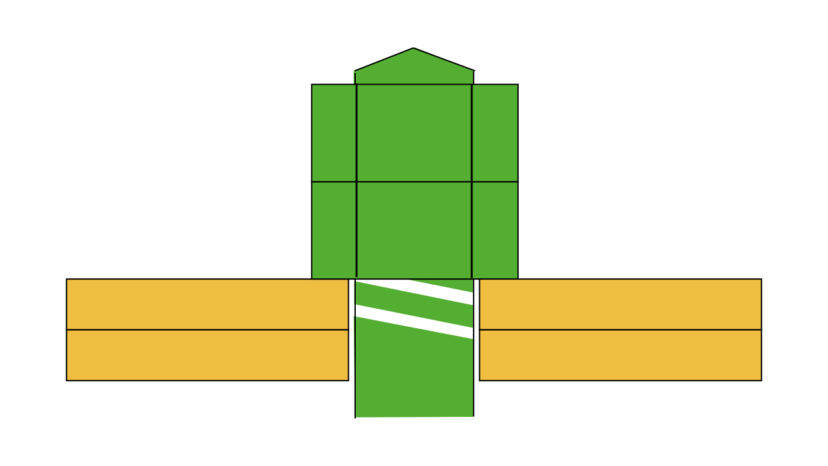

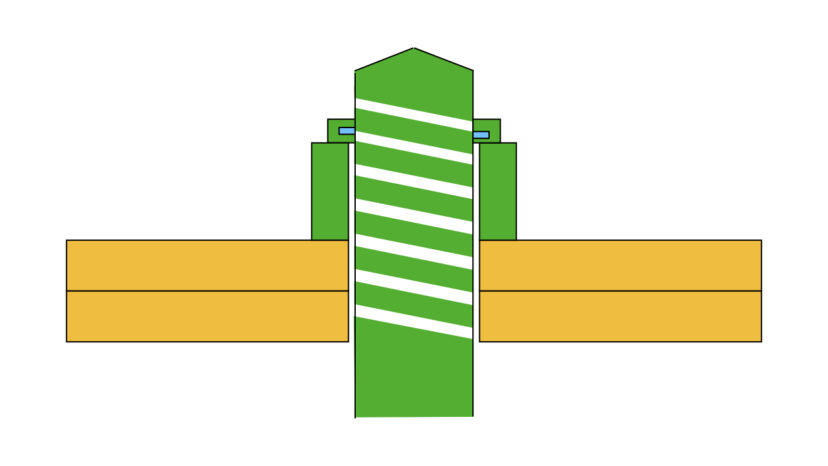

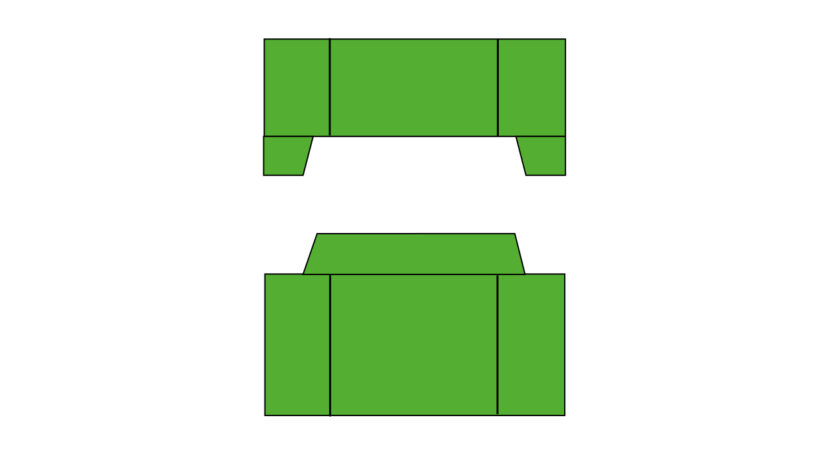

ハードロックナットは、ハードロック工業の主力製品です。1つは凸の形をした「凸ナット」、もう一つは凹の形をした「凹ナット」と呼ばれる特殊なナットを、2個1組で使用します。

この凹凸がはめ込まれたときに、クサビの原理が働きクサビが緩み止めとしての効果を発揮します。

ちなみに、クサビの原理を働かせるために、この凸ナットの凸部は、ナットのネジ部と同心ではなく、若干偏心させているのが、ポイントです。

今回の内容についてまとめると以下の通りとなります。

緩み止め1つをとっても、どのような方法があるかを幅広く知っておくことで、選択肢を広げることができます。今回の記事を読んで、緩み止め用のナットの知見を深めていければ良いかと思います。

今回は以上となります。ご一読ありがとうございました。

ものづくりのススメでは、機械設計の業務委託も承っております。

ご相談は無料ですので、以下のリンクからお気軽にお問い合わせください。

機械設計の無料見積もり

機械設計のご依頼も承っております。こちらからお気軽にご相談ください。

構想設計 / 基本設計 / 詳細設計 / 3Dモデル / 図面 / etc...

ねじの「かじり」の原因【ステンレスでよく発生します】

ねじのはめあい長さについて【何山かかっていればよいか?】