ねじを締めるときに、気をつけてはいたんだけれど、ついついねじをかじらせてしまった・・・。どうしたらいいですか?

このような悩みを持った人へ、お答えしていきます。

私は機械設計の仕事を普段しており、主に産業機械の設計を中心に行っております。

産業機械は金属部品を多用しますが、特に錆びを嫌うような場所に使用するのが「ステンレス」です。

ステンレスは材料自身が錆びに強いという性質を持っているため、機械の部品やねじに使われているだけではなく、皆さんのご家庭の包丁や、水回りの用品などにもたくさん使われております。

しかしその一方で、ステンレスは「ねじが、かじりやすい」という厄介な特性も持っており、現場の職人さんの中でもだいたい何人かに1人はかじらせてしまったりします。

「かじり」とは、ねじを挿入していくときに、ねじが固着し、全く動かなくなってしまう現象のことを言います。ねじがかじってしまうと、そこから締め込もうにも、緩めようにも、ビクともしなくなってしまいます。別の呼ばれ方として、「焼付き」とも言ったりします。

ですが、設計上必要な箇所に設けためねじにかじりついたねじが入りっぱなしではそれ以降の作業が何もできなくなってしまいます。

そのため、その微動だにしなくなったねじをなんとかして外さなくてはならなくなります。

しかもこういうときに限って、納期が迫っていたりするので、かなり焦りますよね・・・

そこで今回は、かじり付いてしまったねじを取り外す方法について、お話していきます。

今回の記事を読んで、現場でねじをかじらせても慌てないように、予め準備をしておくようにしましょう。

ねじがかじっている場合、ねじ部の抵抗がかなり高い状態にあり、ねじがなめやすくなっています。

「なめる」というのは、ボルトやナットを工具で回した際に、工具とボルト・ナットとの間で滑ってしまうことにより、六角形の部分、または六角形の穴の角が丸くなってしまう現象のことです。六角形の角が丸くなってしまうと、工具とボルト・ナットとが空回りしてしまい、ねじを回すことができなくなってしまいます。「ねじが潰れる」とも言ったりします。

そのため、角が丸まったような安物の工具や、そこそこ摩耗している工具の使用は避け、ねじ頭がなめにくいような工具を使ってボルトを外すようにしましょう。

以下に、各ねじに対して選定するべき工具について解説します。

六角ボルトやナットの場合は「メガネレンチ」を使うようにしましょう。

メガネレンチは六角形の全ての角部に力をかけることができるレンチです。

これにより、ボルト・ナットの六角形の角に均等に力を加えることができます。

逆に、スパナやモンキーレンチですと、ボルトやナットに掛かる箇所が少ないので、最悪の場合ボルトの頭がなめてしまいます。

このような工具は、使用しないようにしましょう。

六角穴付きボルトや止めネジの場合、工具は必然的に六角レンチになります。

ただし、かじったねじを外すのに「ボールポイント」の部分は使わないようにしましょう。

「ボールポイント」は、ねじを素早く取付け・取外しするのには非常に便利なのですが、かじったねじを取り外すのに使うと、ねじがなめてしまいます。

また、ボールポイントではなく六角レンチでも、先端が傷んでいないか(角が丸まっていないか)を事前にチェックしておきましょう。

職人さんによっては、ボールポイントの六角レンチセットと、ボールポイントではない六角レンチセットの2種類を工具箱に入れている人もいますね!

かじったねじを外すのは、ボルトがなめないように、かつ更なるかじりが発生しないように、慎重に行う必要があります。

そのため、電動工具やエアー工具は、使わないようにしましょう。

電動工具やエアー工具を使うと、ねじへ掛けるトルクの微妙なコントロールができず、かじり付きがさらに悪化してしまう場合もあります。

かじり付いたねじの外し方はピンからキリまであります。

ただし、その中には、ねじが損傷してしまったり、施工自体が危険というリスクが高い方法もあります。

そのため、最初はリスクの少ないものから試していき、それでもダメなら次の方法、といった要領で進めて行くのをおすすめします。

かじってしまったねじは、潤滑剤を吹きかけることで、取り外せる場合があります。

潤滑剤で、ある程度信頼性があり、かつ安価なのが「CRC KURE 5-56」です。

やり方は以下のとおりです。

ゴミが少し噛み込んでいる程度であれば、この方法で外すことが可能です。

かじり付いたねじを取り外すのに特化した潤滑剤です。

やり方は、KURE 5-56と同様となります。。

公式の動画を貼っておきますので、使用を検討している方はご覧ください。

KURE 5-56よりも強力なようですが、値段は若干高めです。

六角穴付きボルトや、十字穴付きねじの場合に使用できる方法です。

インパクトドライバーとは、本体のおしりをハンマーで叩くと、叩いた衝撃力を回転力に変換してくれる工具です。

やり方は、以下のとおりです。

先ほど紹介した潤滑剤と併用すると、より効果が高くなります。

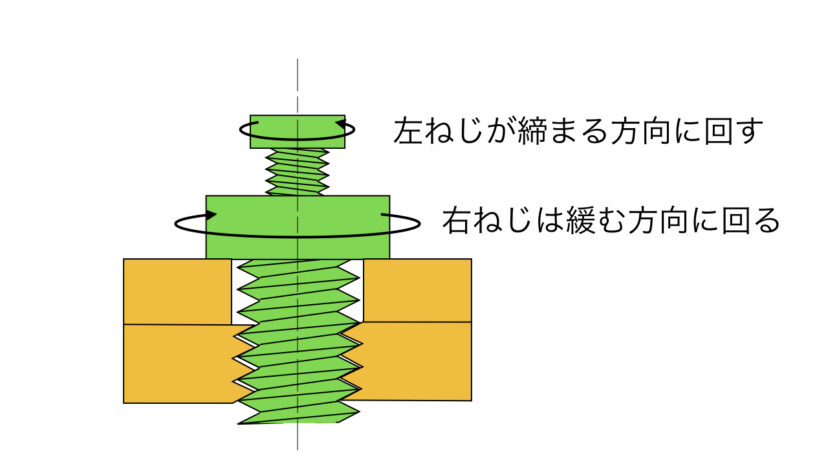

この方法は、ねじサイズがある程度大きいものに対して有効な方法です。

やり方は以下のとおりです。

この方法でボルトの頭にタップを切る加工は、ボール盤があればまだいいですが、ハンドドリルでやる場合には難易度が高くなります。

ねじの軸に対して垂直にタップが切れていないと、うまくねじを回すことができないからです。

これは、ねじが十字穴付きねじの場合に使用できる方法です。

できれば、インパクトドライバーを使ったほうがいいのですが、それがない場合はこの方法です。

まず使用する工具について、注意点が2つあります。

1つ目は、使用するドライバーは「貫通ドライバー」にしてください。

貫通ドライバーとは、ドライバーの柄の末端まで、金属が差し込まれているドライバーです。

貫通ドライバーではない、100円均一などのドライバーを使うと、ハンマーで叩いた際に樹脂の柄の部分が砕けてしまうのでNGです。

2つ目は、ハンマーは「プラスチックハンマー:を使用しましょう。

ハンマーには、金属やゴム・プラスチックなどがありますが、プラスチックが一番妥当です。

金属ハンマーですと工具が傷むリスクがありますし、ゴムハンマーですとゴムが負けて凹んだりしてしまいます。

ではやり方ですが、

こうすることによって、ねじ部に衝撃が伝わり、固着した部分が離れやすくなります。

また、先ほど紹介した潤滑剤を吹きかけたりする方法と併用すると、より効果的です。

六角ボルト・ナット、六角穴付きボルトなどのケースで、インパクトドライバーが手元にない場合の方法です。

人間の手の力でかじりついたねじを回すには限界がありますが、ハンマーで叩いた衝撃を使うと外れる場合があります。

ハンマーを叩くときのコツは、「コンコンコン・・・」といった具合に、優しく叩いていくことです。

思いっきり叩いてしまうと、ボルト・ナットがなめる原因になったり、ねじに更なるかじりが生じやすくなるので禁物です。

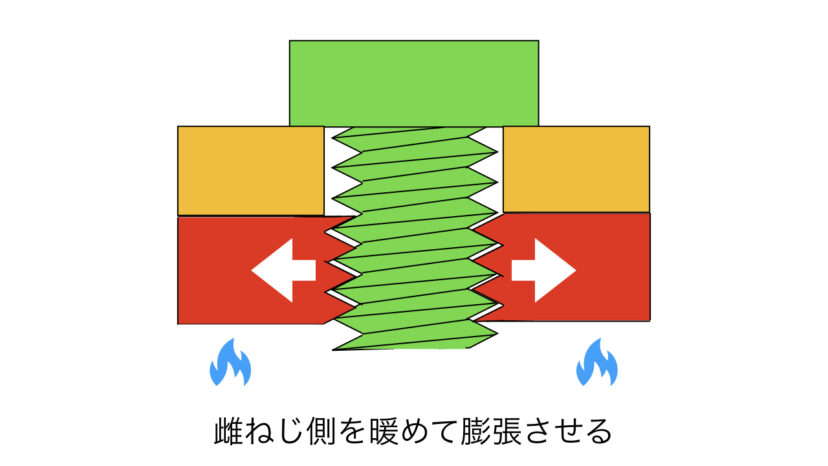

多くの物質は熱を加えると膨張するという現象を利用します。

ナットや、タップを切った母材をで暖めることによって、雌ねじが膨張し、ねじが外れやすくなります。

暖める際は、バーナーか、ヒーターを使用します。

暖める際には、なるべくボルトの温度が上がらないようにしましょう。

せっかく雌ねじが膨張したのに、雄ねじまで膨張してしまっては効果が薄くなってしまいますからね。

ここで注意点として、潤滑剤などの溶剤と併用したり、ねじ部に溶剤が残っている状態での使用は禁止です。

溶剤が引火し、火災の原因にもなります。

また、現場によっては火器を使用する際には、申請が必要だったりするので、注意しましょう。

ねじが外れましたら、雄ねじ及び雌ねじが傷んでいないかを確認しましょう。

ほとんどの場合、ねじがかじり付いた時点で、ねじ山が傷んでいます。

さらに、ねじに衝撃を加わえて外した場合は、さらに傷んでいる可能性があります。

標準のボルト・ナットの場合は、どちらも新品に交換するのが無難です。

それが難しい場合は、ダイスやタップでさらい直したり、雌ねじ側にヘリサートを入れるようにしましょう。

今回のポイントについてまとめると、以下のとおりとなります。

かじり付いたねじを外す方法は様々ありますが、やはりかじり付いた時点でねじ山が傷むので、そもそもかじらないように気をつけることが大切です。

「そもそも何でねじがかじり付くのか?」「かじりを予防するにはどうしたらいいのか?」については、こちらの記事で解説しています。

今回は以上となります。ご一読ありがとうございました。

ものづくりのススメでは、機械設計の業務委託も承っております。

ご相談は無料ですので、以下のリンクからお気軽にお問い合わせください。

機械設計の無料見積もり

機械設計のご依頼も承っております。こちらからお気軽にご相談ください。

構想設計 / 基本設計 / 詳細設計 / 3Dモデル / 図面 / etc...

ねじの規格の種類【国や用途によってバラバラです】

【タップが斜めになっても大丈夫】球面座金の使い方と注意点