この記事を読むべき人

こんにちは、リヴィです。

普段は機械設計として仕事をしていますが、コロナ禍の影響でリモートワークを強いられたりするなど、働き方に大きな影響を受けました。

にも関わらず、機械設計の業界はまだまだアナログなやり方をしてることが大半ですので、緊急事態宣言のときなんかは、

といったように、いろいろと不自由な思いをした方も多いと思います。

そんな中、今日本中で注目されているのが「デジタル化」です。

日々のニュース・SNSを見ていても、「河野太郎 行政改革担当」や「平井卓也 デジタル改革担当」の発言が目立っており、中でも「契約書にハンコは不要」となったのを覚えている人は多いと思います。

ただ、日々の仕事や自己啓発などで「デジタル化」をするとなっても、

という人は多いと思います。

便利なソフトやアプリは、次から次に新しいものがリリースされるので、戸惑ってしまいますよね笑

そこで今回は、私個人が機械設計をする人向けに、私が使ってみてよかったと思ったソフト・アプリについてご紹介していきます。

ソフト・アプリの紹介だけではなく、「どういった場面で使っているか」の事例も紹介いたしますので、参考にしていただければ幸いです。

なお、企業や業界によって使っているCADソフトは異なっているかと思いますので、CADの紹介自体はしないことをご承知おきください。

Notionというのは「情報共有に役立つツール・アプリ」のことをいいます。

なんだかフワッとした説明ですが、公式ページで「All-in-One」と謳われている通り、Notion一つあれば一通りのことができるため、情報共有がはかどります。

などができますので、出張先で撮影した写真や動画をポコポコアップロードするだけで、立派な報告資料ができたりします。

文字情報だけではなく画像や動画、URLのリンク等も埋め込めるし、体裁がキレイに整うような機能が入っているので、

使い勝手的には、「一般的でフォーマルな書類作成ツール」というよりは「ブログのようにカジュアルで見やすい情報作成ツール」といった感じです。

昔はEvernoteが流行っていましたが、今はみんなNotionがいいと言っていますねー。現職でも基本的にこのNotionを使って、社内全員と情報のやりとりをしています。

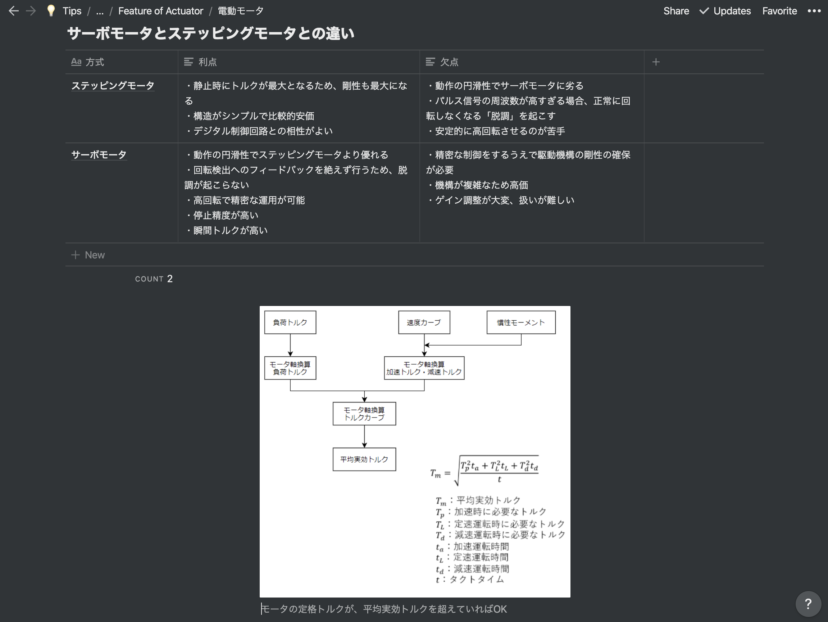

他にもいろんなことができすぎてキリがないのですが、具体例を挙げると、

など、使いこなし方は豊富ですし、ネットで色んな方がそのレシピを公開しています。

これからNotionを使ってみたいという人は、以下のNoteがおすすめです。

https://note.com/yriica/m/m9701348d21de

特に私が気に入っているNotionの機能は以下の通りです。

データ量の制限が無いのは衝撃ですよねー!他のアプリは有料版ですら「〇〇GBまで」と制限があることのほうが普通ですから!

料金については、5MBまでであれば無料、有料版(年契約)は個人利用であれば「4ドル (約420円) / 月」、チームでの利用であれば「8ドル (約840円) / 月 / 人」なので、決して高くありません。

使う人が増えれば増えるほど便利ではあるものの、1人で使用するのにもメリットがかなりあります。

私は現職の仕事でもバリバリ使っていますが、家計管理や、勉強したことのまとめなんかにも活用しています。

なお、現状は英語と韓国語の表示しか対応していませんが(日本語入力自体はできます)、2021年には日本語表示の対応をするとのことです(2020年11月30日,DIAMOND SIGNAL,人気の情報共有ツール「Notion」が2021年中に“日本語対応“へ──日本第1号社員を直撃より)。

Notionについての注意点ですが、Notionで整理された情報は、紙に印刷することは想定されていません。

Notionで整理された情報は、PCやスマホで閲覧することが前提となっています。

そのため、Microsoft OfficeのWordのように、

などという機能はありません。

おそらくMicrosoft OfficeのWordを使い慣れている人にとっては、Notionを使い始めた時に戸惑ったりすることがあるかもしれません。

製造業界はまだまだ紙の文化が残っていますからねー。未だに「書類は紙でファイリングして保存!」というルールがあるところもあります。でもSNSの世界では情報発信するのに、紙で印刷することを考えている人なんていませんよね?

ただ、どうしても紙での文書作成が必要な場面というものはあります。

等がある場合に限り、私はWordやGoogle Docsなどで資料を作成し、印刷して使用したりしています。

最初は慣れないかもしれませんが、2~3週間ぐらい使っていると、もうNotionなしではやっていけなくなります。

Mind Meisterは、マインドマップという「枝分かれ状のメモ」を簡単に作れるアプリのことです。

に非常に役立ちます。

人によっては「特性要因図」「フィッシュボーンチャート」「なぜなぜ分析の図」と言ったほうがイメージがつきやすいかもしれませんねー!

マインドマップを作れるアプリ自体はいろいろあるのですが、中でも私がMind Meisterを推す理由としては、

などがあります。

特に「リンクを貼れること」は重要でして、最初は便利なマインドマップでも、使っているうちにどうしても枝が長くなってしまい、使い勝手が悪くなってしまいます。

そういったときには、ある程度の長さで枝を切ってしまい、切った部分は新しくマインドマップのファイルを作成し、そちらに移します。

そのときに、元のファイルと新しいファイルとがリンクで飛べるようにしておけば、不便に感じこともありません。

他のアプリだと、URLの貼り付けはできても、マインドマップの別ファイルのリンク貼り付けはできなかったりします。

「情報を整理する」という意味では、Notionも同じような目的のアプリです。

ただ個人的には、Mind Meisterは「ビジュアル的に整理する感じ」、「Notionは文章で整理する感じ」といった違いがあります。

そのため私の場合は、

といった形で使い分けています。

料金についてですが、3つまでのファイルであれば無料で、それ以上は年払いで、個人利用は540円/月、チーム利用は915円/月/人となっております。

とりあえず使ってみて、良さそうであれば有料版を使ってみるのがよいと思います。

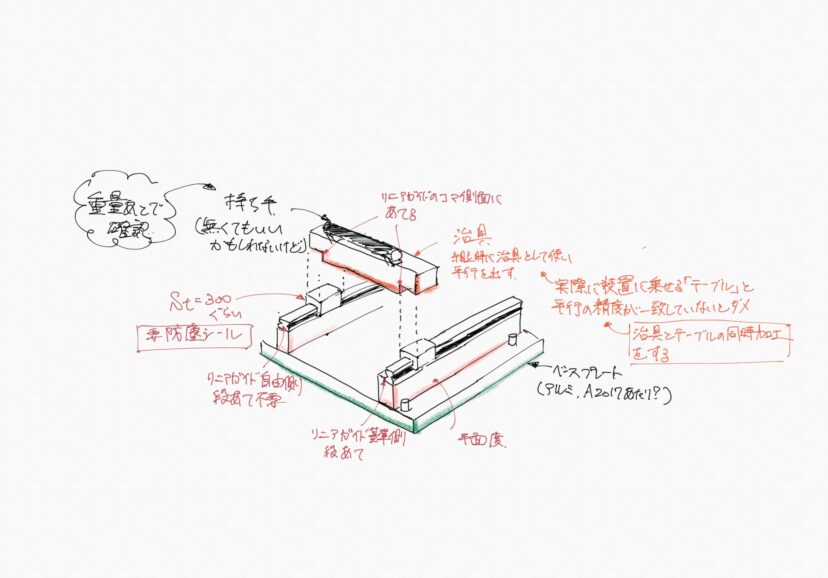

Conceptというのは、iPadで使える手書きのメモアプリです。

「デジタルの時代に手書き?」という人もいるかと思いますが、特に機械設計のときには、構想を練ったり、なんとなく設計の方針を考えたりするのに非常に役立ちます。

実際に私は以下のような感じでガリガリ漫画絵を描いています。

設計者の中には、最初からCADでモデルを作ってしまうという人もいます。

ですが、CADは「寸法を決めないとモデルを作れない」という欠点があるため、1つの案をアウトプットするのに時間や手間がかかります。

私は設計の初期段階では、

という人なので、まずは手書きで構想を練るようにしています。

手書きのメモでざっくりイメージが固まれば、キャプチャーしてNotionにアップして社内に情報共有。軽くDRをしたらサイズ感を見るためにCADに落とす。といった流れでいつも仕事してます。

手書きのメモアプリは他にもたくさんあるのですが、その中でもおすすめなのがConceptです。

Conceptがいい理由は2つあり、

です。

一部の機能は課金が必要ですが、イラストレータになるわけではなく、構想設計やアイデア出しに使うレベルであれば、無料の範囲でも十分使えます(私は無料で使っています)。

まず、Apple pencil(第2世代)についてですが、タッチペンを使うなら現状これ以外の選択肢はないといっても過言ではないです。

手書きについては、指でやったり、安物のペン、Apple pencil(第1世代)などを購入するという方法もありますが、

指や安物のペンですと、先端が太かったり、素材が柔らかかったりするので、タッチしたい場所が安定しにくいです。

そのため、線や文字がふにゃふにゃしたり、途中で途切れたりして結構イライラします。

描きやすさで言えばApple pencil(第1世代)も候補に上がりますが、こちらは充電が問題です。

Apple pencil(第1世代)は、ペンのおしりにあるLightningコネクタをiPadに突き刺して充電する方式です。

文字通り「突き刺さっている」ので、机の上で充電するときに結構邪魔だったり、充電しながらかばんの中に入れることも難しく、使い勝手が悪いです。

さらに、コネクタ用のキャップはなくす頻度がめっちゃ高いです。

一方、Apple pencil(第2世代)はマグネットが内蔵されており、iPadの側面にベタッとくっつけるだけで充電やペアリングをすることができます。

マグネットで完結するため、充電コネクタやキャップは付いていません。

またApple pencil(第2世代)は、ペンを傾けると手書きのテイストが変化したり、筆圧を感知する機能が追加されていたりするので、絵が下手な人でも描いていて気持ちがいいです。

さらにConceptのアプリ内で「Apple pencilが触れたときだけ手書きする」という設定が可能であるため、iPadに手をついて書くことも可能です。

安物のタッチペンを使うと、「人間の手」と「タッチペン」のどちらが触れているのかをタブレットに認識させることができないので、手を浮かせながら書かないといけません。

以下のYoutube動画が、比較をする上で非常にわかりやすいです。

2020年12月現在、Apple pencil(第2世代)を使うには、iPad ProまたはiPad Airのうち、対応している機種を購入する必要があります。

対応機種を以下の通り示しますので、購入の際はご確認ください。

| Apple pencil(第2世代)対応の機種 | 定価(税別) | |

|---|---|---|

| iPad Pro (12.9インチの場合) | 第3世代、第4世代 | ¥104,800~ |

| iPad Pro (11インチの場合 | 第1世代、第2世代 | ¥84,800~ |

| iPad Airの場合 | 第4世代</a | ¥62,800~ |

私はiPad Pro 11インチ(第2世代)を使っています。構想設計の漫画絵を描いたり、持ち歩き用のサブPCとして使用するのが目的なので、大きさ的には11インチが丁度いいと感じています。かばんにも入れやすくて結構気に入っていますねー!

次に「無限空間にメモができること」ですが、これはタブレットならではのメリットです。

手書きでメモを取りたいときには、思いついたことをどんどん書いていきたいところですが・・・

紙や、メモサイズが決められたアプリの場合ですと、メモを始める前に「スペースが足りなくならないように、どの辺から描き始めないといけないのか」を最初に考えておかなければなりません。

でもメモなんてものは、

することのほうが普通ですよね?

最初からメモ全体のスペースを把握するのなんて不可能に近いですし、体裁・フォーマットがきれいなメモを取るなら、そもそも手書きじゃなくPCで取ったほうが効率がいいです。

そんなときに、Conceptのような「無限空間にメモができるアプリ」を使うと、余計な心配は一切せずにガリガリ書き足していけます。

またConceptは、他のアプリのような

ももちろん実装されております。

手書き機能もありつつ、そこそこ体裁を整えたいような用途(学校の授業や研修でのノート等)なら、キーボード入力も手書きもできるOne Noteのようなアプリが良いのかなぁと思います。ただこちらは「無限空間」ではないことに注意です。

以上をまとめると、手書きをするなら「iPad+Apple Pencil 2+Concept」が最強というわけです。

ちなみに注意点ですが、「iPad+Apple Pencil 2を使わない、どうしても高くて購入できない」という人は、中途半端にタブレット・タッチペンを使うぐらいなら、紙とペンを使うのをおすすめします。

「無限空間のメモ」は封印されてしまうのですが、それでも思ったとおりにメモを取ろうと思ったら、紙とペンは優秀です。

フリクションボールペンを使えばメモの修正がすぐできますし、取り終わったメモはスマホで写真にとって、フォルダやNotionに保存すれば情報共有できます。

特にタブレットは価格が高いので、中途半端なものを買うのはおすすめしません。

知っている人も多いかと思いますが、Google Driveはファイル共有サービスのことを言います。

写真や動画・pdf・Word・Excelファイルの共有ができることはもちろん、Googleドライブから使えるアプリを使って、様々な資料を作成することもできます。

中でも私が頻繁に使っているもの、その使い方は、以下の通りです。

Googleアプリは、Notionと同様で「複数ユーザーで同時編集が可能」というメリットはもちろんですが、WindowsとMacの両方に対応していることも大きなメリットです。

現職では、ソフトウェアのエンジニアはほぼ全員がMacユーザーです。ソフトやさんと情報共有する上で、OSの互換性は非常に重要な要素です。

ちなみに、Google Driveで作成したファイルは、Notionのページに埋め込むこともできたりします。

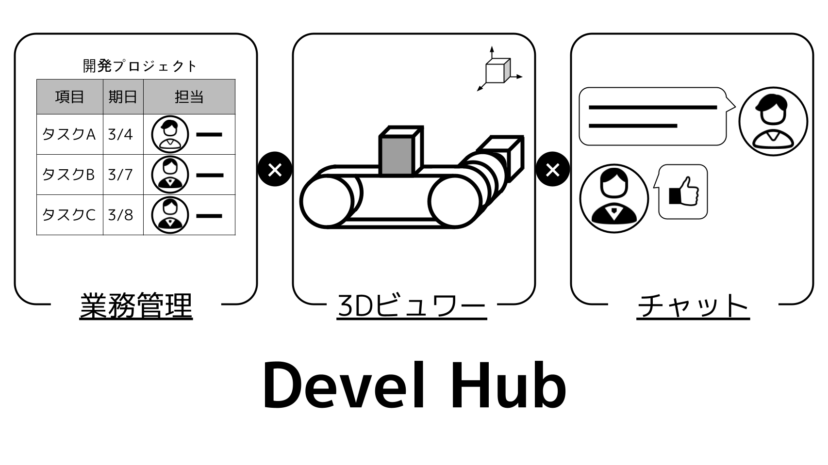

Devel Hubというのは、業務管理ツールの一つです。

機械設計でいう業務管理というと、

などなど盛りだくさんで、プロジェクトマネージャは日々こういった作業に追われています。

製造業で働く人の多くは、このような作業のために、電話や会議による聞き込みをしたり、Excelでチマチマ管理したりしているのが現状です。

製造業の人たちって、ホントExcel大好きですからね笑。ただ、やっている本人は気付いていないですが、かなり効率が悪いです。

そんなときに役立つのがDevel Hubというツールです。

Devel Hubには、

という主に3つの機能が盛り込まれており、それがうまく連動してくれています。

「業務管理」という1点だけを見れば先述のNotionと雰囲気は似ていますが、そこに「3Dビュワー」と「チャット」の機能があるのが大きな違いです。

特に3Dビュワーに関しては、インターネットブラウザ上(Microsoft EdgeやGoogle Chrome)で操作できるので、わざわざソフトをインストールしたりする必要はありません。

機械設計以外の人でも、CADソフト・ライセンス不要で3Dモデルの閲覧が可能なので、かなり便利です。3Dビュワーを使ってモデルのDRも簡単にできます。

更新したプロジェクトの管理状況については、更新直後にチームメンバーへ共有されるので、いちいちメールでメンバーにお知らせしたりするのは不要です。

詳しい機能などはこちらの記事で解説しておりますので、興味のある方は参考にしてみてください。

ものづくりのススメでは、機械設計の業務委託も承っております。

ご相談は無料ですので、以下のリンクからお気軽にお問い合わせください。

機械設計の無料見積もり

機械設計のご依頼も承っております。こちらからお気軽にご相談ください。

構想設計 / 基本設計 / 詳細設計 / 3Dモデル / 図面 / etc...

設計者が突然現場へ出張に行くことになったときの持ち物リスト

【解説】コンベヤの種類とメリット・デメリットについて