この記事を読むべき人

こんにちは、リヴィです!

今回はねじについて、解説をしていきます。

ねじが固定される原理について、以前以下の記事を書きました。

この記事では、ボルトで母材を締め付けるまでの原理を説明しています。

ところが、この記事では「じゃあボルトを締めたものに対して、外力が作用したらどうなるのか?」までは触れていません。

この「外力」について考える際に必要となるのが、「締付け線図」と「内外力比」です。

でも、ねじの参考書などを見てみると、このあたりから複雑なグラフや式が登場するため、勉強をするモチベーションが下がってしまったという人も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、ねじの参考書に出てくる、締付け線図や内外力比について、わかりやすく解説していきます。

なるべくわかりやすく説明するために、図をふんだんに入れたので、ゆっくりと噛み砕きながら理解を深めていただければ幸いです。

といった感じです。

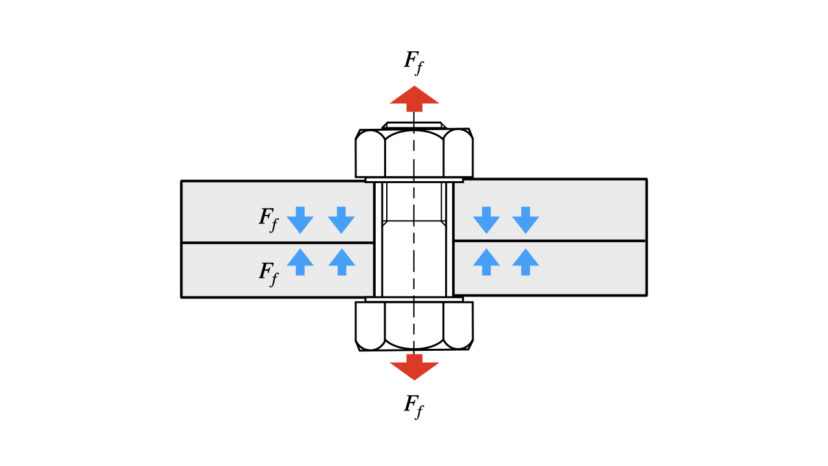

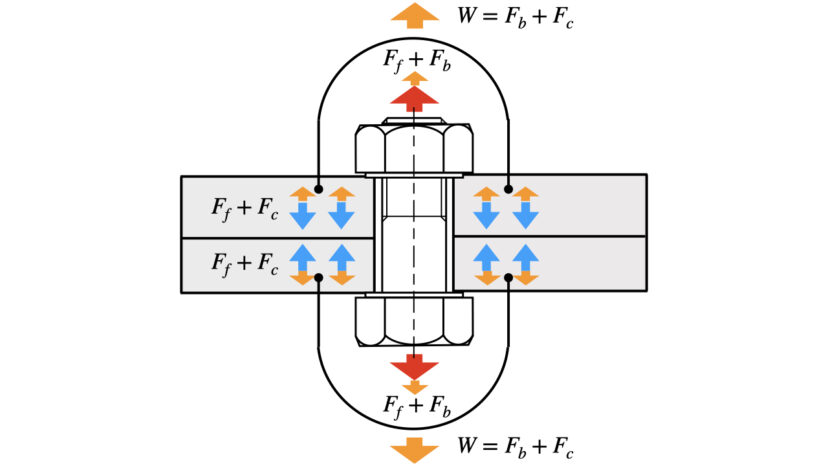

このように、ボルトを締めたときに発生した軸力をFfとすると、ボルトに発生する引張荷重と、母材に発生する圧縮荷重との関係は、以下の図のとおりとなります。

このときにボルトにかかっている引張力のことを「予張力」といいますねー!

では、今日の話はここからがスタートです。

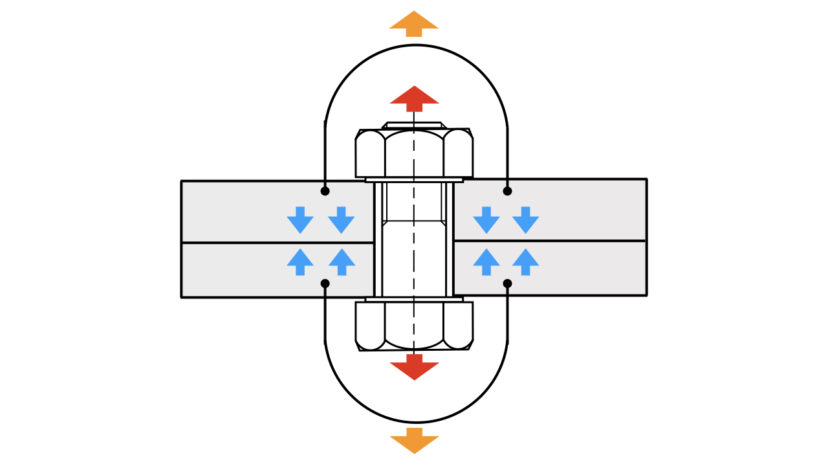

では、ボルト締結に対して外力がかかったときの状況について解説していきます。

以下の図のように、トルク締めされたボルトナット締結の母材を引きはがすように外力をかけます。

この外力についてですが、外からなにか大きな荷重が作用するというケースはもちろんののこと、母材がの重量が大きすぎて、この図のような現象が起こるというケースもあります。

外力を与えたとしても、ボルトナット締結が十分に機能していたとすると、

外力のうちのいくつかは母材の圧縮力を弱めるように、その他はボルトをさらに引き延ばすようにして力を受けます。

この説明をするときに、とあるグラフが使われます。

それが「締付け線図」です

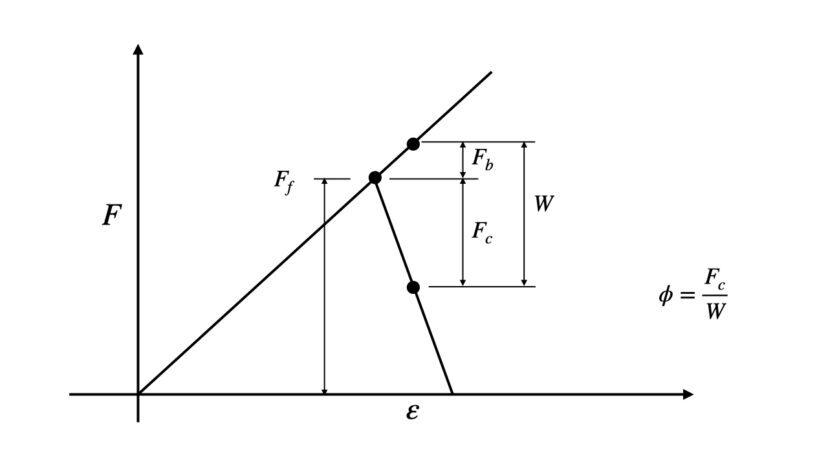

では、締付け線図を見てみましょう。

うっ・・・急に、吐き気が・・・

大丈夫です、ここからわかりやすいよう、手順を踏んで解説していきます。

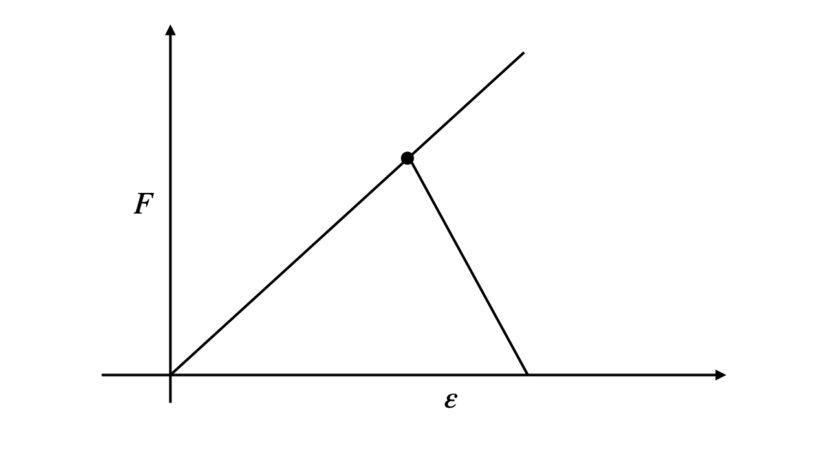

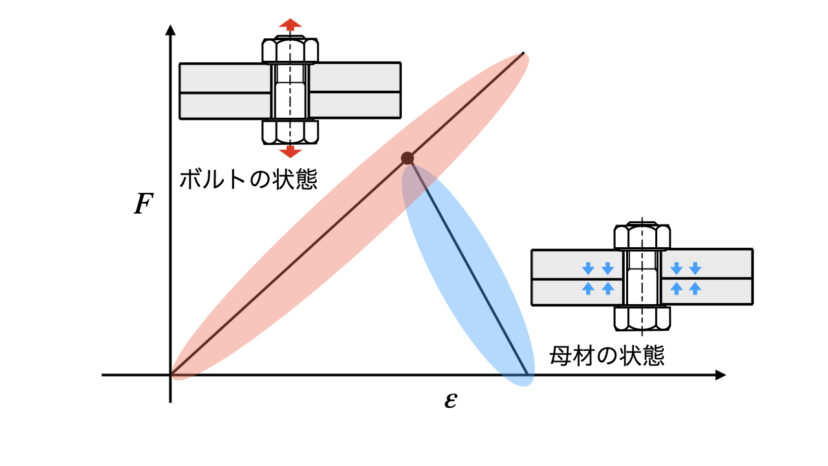

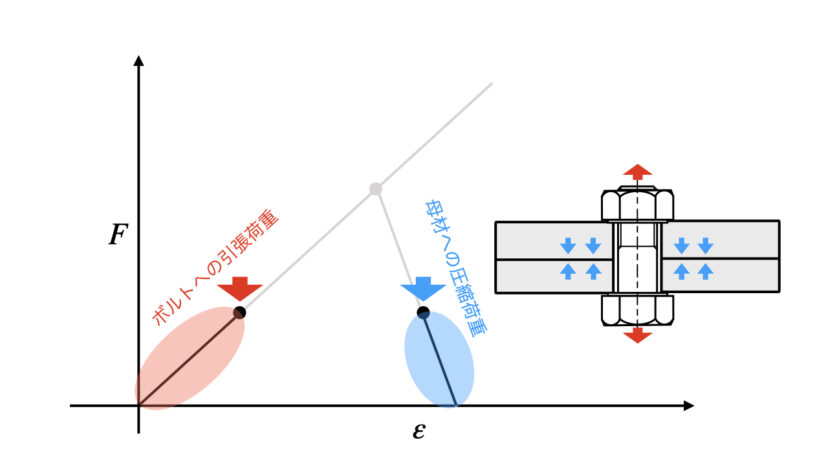

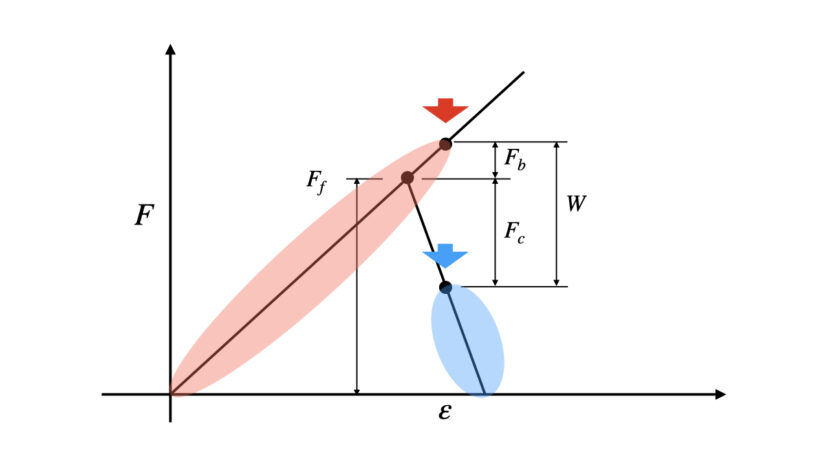

はじめに、締付け線図がなんでこんな訳のわからないグラフになっているのかというと、これは「ボルトの状態」と「母材の状態」という2つの要素が1つのグラフに詰め込まれているせいなのです。

つまり、「右肩上がりの部分がボルトの状態」「右肩下がりの部分が母材の状態」を表しています。

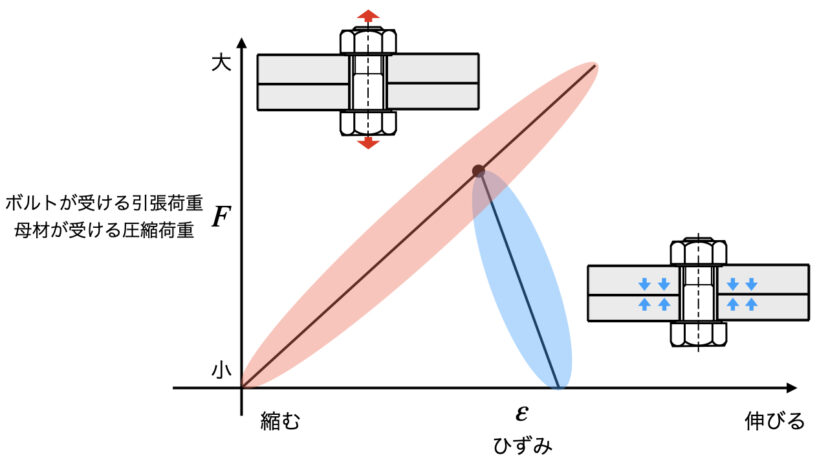

続いて縦軸・横軸の読み方ですが、

縦軸がボルトまたは母材が受ける力を示しています。ボルトの場合は受ける引張荷重の大きさ、母材の場合は受ける圧縮応力の大きさです。

そして横軸が、ボルトまたは母材のひずみ(変形の度合い)を示しています。右に行くほど伸びていることを示し、左に行くほど縮んでいることを示します。

材料力学の「応力 ひずみ線図」に雰囲気が似ていますねー

まだまだ腑に落ちないと思いますので、一度「ボルト締結の基本知識」を締付け線図に当てはめて考えてみましょう。

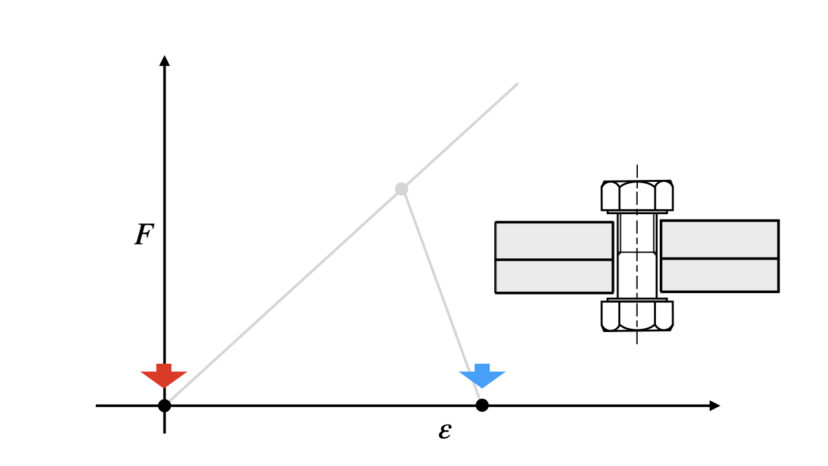

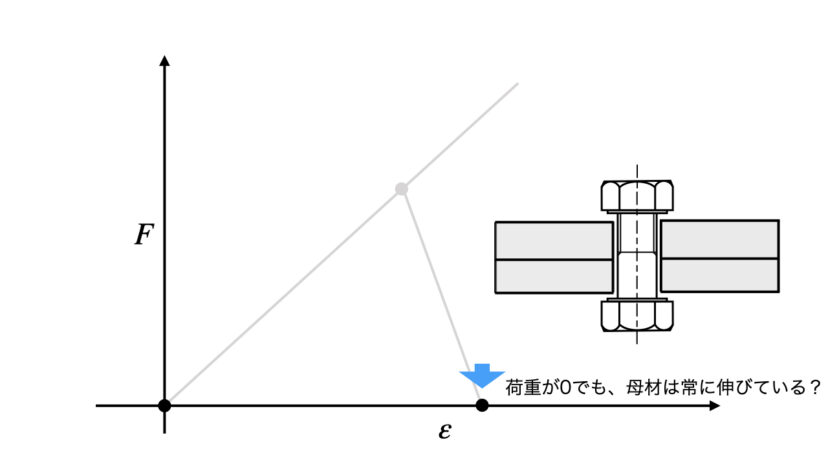

まず「ボルトを手でくるくる締め込んでいく~手では締め込めなくなっていく」段階ですが、ボルトや母材には何も荷重がかかっていないので、グラフでいうと以下の通りです。

やがて、手では締められなくなっていき、工具を使って「オラッ」と締めていくと、ボルトは引張荷重(軸力の発生)、母材は圧縮荷重を受けます。

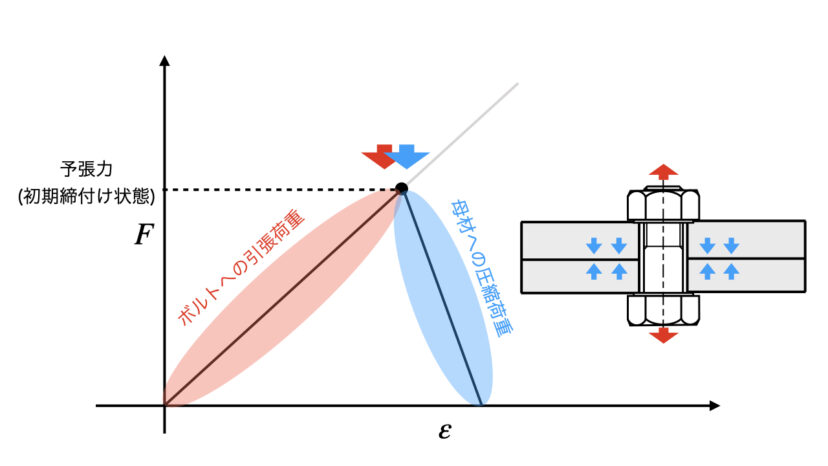

そして、適正な軸力でボルトを締め付けると、締付け線図上では「ボルトの直線と、母材の直線との交点」の位置に来ます。

といった感じです。

では、ボルト締結された母材に外力がかかったときに、締付け線図上ではどうなるのかについて追っていきましょう。

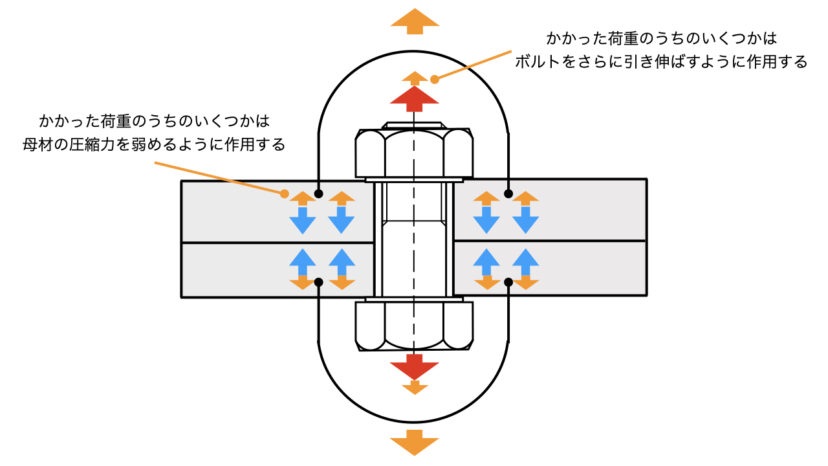

先ほど「ボルト締結された母材に外力のうちのいくつかは母材の圧縮力を弱めるように、その他はボルトをさらに引き延ばすようにして力を受けます」と説明いたしましたが、

これを文字や式を使って表現していきましょう。

まず、ボルトをトルク締めしたときにボルトへかかる引張荷重、および母材へかかる圧縮荷重をFfとします。

そこへ、外力Wが加わったときを考えます。

この外力Wのうち、ある割合は外力のうちのいくつかは母材の圧縮力を弱めるように、その他はボルトをさらに引き延ばすようにして力を受けますので、

母材の圧縮力を弱めるように作用する分をFc、ボルトを更に引き伸ばすのに使われる分をFbとすると、以下の図のようになります。

そしてこれを締付け線図ので動きを見てみると、以下の通りとなります。

外力がかかる前と後とで、締付け線図の読み方が変わるところが、ちょっとクセがありますよねー

このとき、外力Wに対して、ボルトが受ける荷重Fbの比のこととを「内外力比」といい、記号φを使って表します。

$$\phi=\frac{F_b}{W}$$

つまり別の言い方をすると、かかった外力のうち、ボルトが受け持つ分の割合とも言えます。

この内外力比について、機械設計ではどのように使われるのかですが、実はこの内外力比、機械設計の業務ではまず使うことはありません。

なぜなら、内外力比はそう簡単に求められるものではないからです。

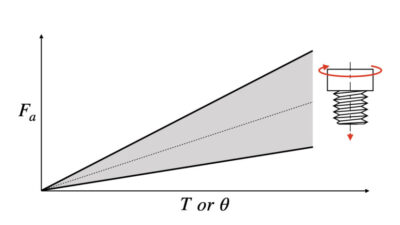

締め付け線図を見ると、応力ひずみ線図的なノリで使用できそうにも思えるのですが、

と言ったようなことが起こります。

ボルト締結の原理に関わる知識ではあるものの、数字を追い求めるほど実用性は薄いのです。

私は6年間機械設計をしてきましたが、実務で一度も内外力比を使って計算したことはありません。

ただ内外力比は、ボルト・ねじの勉強をすると必ず出てくるワードですから、意味を理解できる程度であればそれでOKです。

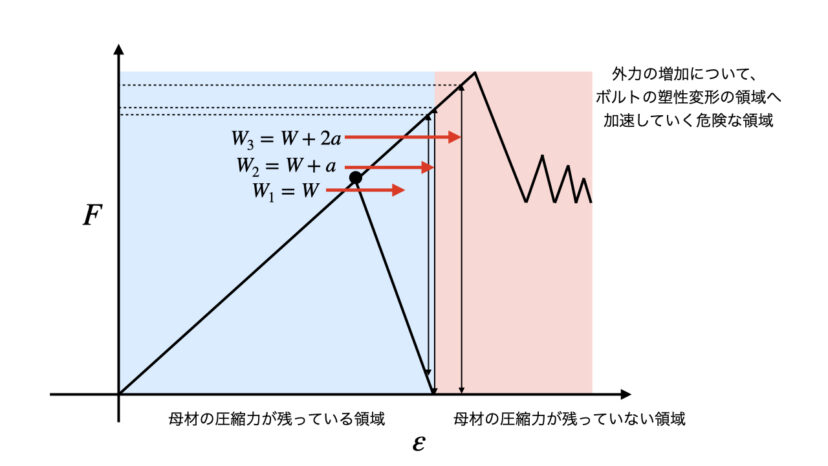

では、この締付け線図を見ながら、外力をどこまで受けることができるのかについて見ていきましょう。

まずは母材に着目してみます。

外力がかかればかかるほど、母材にかかる圧縮力は減少していき、やがて0になっていきます。

そうすると「母材はボルトナットに引っかかっているだけ」という状態になり、ガタガタに遊んでしまい、許容されない状況となります。

たとえ圧縮力が0になるまではいかなかったとしても、圧縮力が減少するということは不意の衝撃などに弱くなるので、その場合も許容されるとは言えませんね。

続いてボルトについて見ていきましょう。

外力が小さいうちは、なんとか母材と分担しながら力を受けていたのですが、母材の圧縮力が0になった途端、外力すべてをボルトが受けることになってしまいます。

ここで注目なのは、同じ外力の増加量でも、「母材の圧縮力が残っている領域」と「母材の圧縮力が残っていない領域」とでは、ボルトが受ける荷重の増加量が全然異なるということです。

つまり、母材の圧縮力が残っていない領域では、外力の増加についてボルトは塑性変形に向かって一気に加速していくという、かなり危険な領域ということになります。

ふとしたきっかけで衝撃荷重による外力増加が発生するというケースはしばしばあるので、非常に怖いですね・・・

以上の理由から、外力に対して許容されるのは、母材の圧縮力が残っている領域であるということが言えます。

もし許容をオーバーしたり、オーバーする可能性がある場合は、

などと言った設計変更が必要です。

ここで一つ疑問が生まれます。

あれ、なんで母材のひずみが0にならないの?

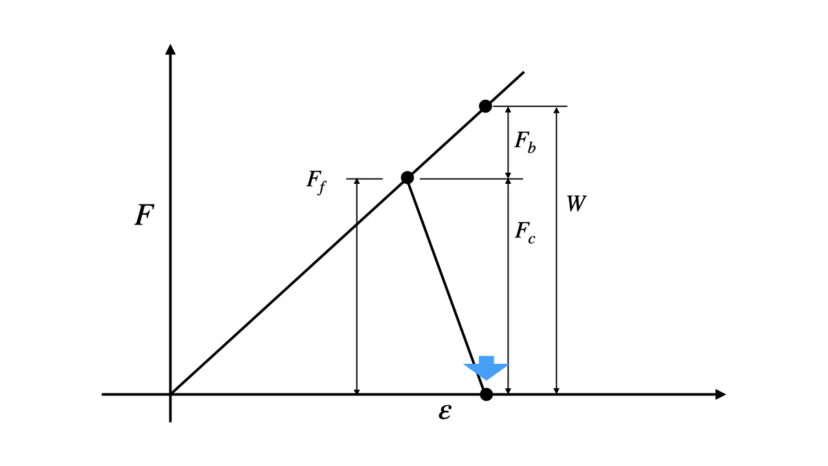

そうです。この締付け線図ですと、母材は常に伸びていることになるので、意味が分かりません。

これについて解説します。

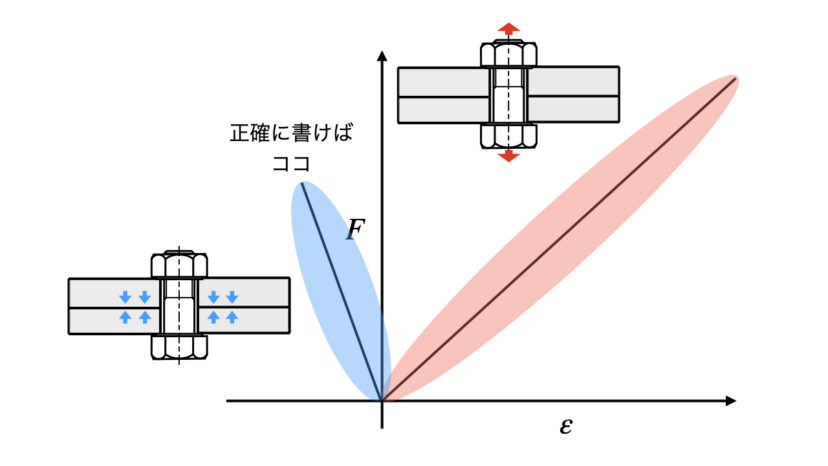

実はこのグラフ、ボルトの状態については正確ではあるものの、母材の状態については正確ではありません。

母材の状態を正確に表現すると以下の図のようになります。

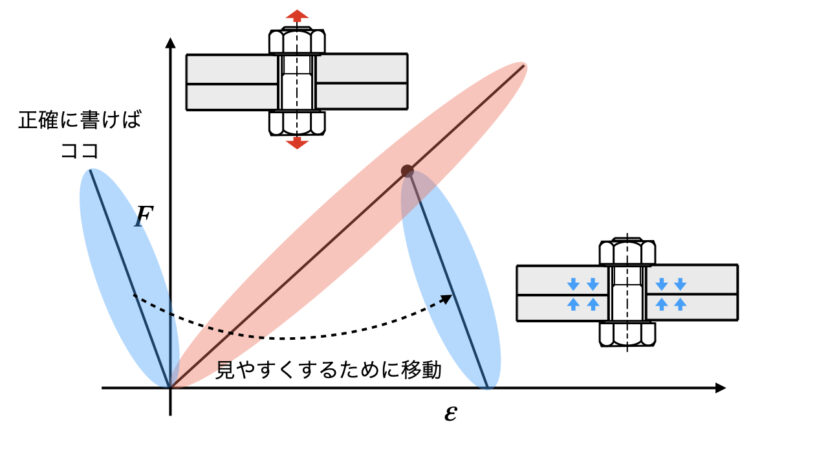

ただ、このような正確な線図だと、先ほど解説したような「外力が加わった時のボルト・母材の状態」がかなり表現しにくくなるのです。

そのため、外力が加わった時のボルト・母材の状態をうまく表現する都合で、母材の線図を右にシフトしているのです。

今回の内容についてまとめると以下のとおりです。

今回、参考にした図書は以下のとおりです。

ねじの参考書の中ではかなり有名な本ですので、よろしければみなさんも手にとって読んでみてください。

今回は以上となります。ご一読、ありがとうございました。

ものづくりのススメでは、機械設計の業務委託も承っております。

ご相談は無料ですので、以下のリンクからお気軽にお問い合わせください。

機械設計の無料見積もり

機械設計のご依頼も承っております。こちらからお気軽にご相談ください。

構想設計 / 基本設計 / 詳細設計 / 3Dモデル / 図面 / etc...

ねじの締付け管理方法【5選】

ボルトの締付けトルクで「T系列」を採用する際の注意点