こんにちは!リヴィです。

私は慶應義塾大学の機械工学科出身で、現在は機械メーカーの設計として仕事をしております。

この記事を読むべき人

材料力学といえば、4力(材料力学、機械力学、熱力学、流体力学)という、工学系の4大必修科目のうちの一つです。

そのため、工学系の学生にとっては、避けては通れない科目なのですが、なかなか点数が取りにくく、私が学生だったときでもクラスのうちの何人かは単位を落としていました。

そういう私も、評価がCだったので、結構ギリギリだったんですけどね・・・

材料力学ではいくつか数式が登場していくのですが、そもそも材料力学のゴールがわからないまま学習をしても、すぐ忘れてしまったり、どの数式を使わないといけないのかがゴチャゴチャになったりします。

私が今やっている機械設計の仕事では材料力学を使って計算することもしばしばあるのですが、「今、目の前でやっている計算に基づいて製品が作られる」というゴールがはっきりしているので、

「なるほど!あのときに教科書で見た式は、こういう場面で使うのか!」

と、社会人になってから材料力学の知識がちゃんと身につき出しました笑。

こんな経験から、「学生のときに、こんなことが理解できていたらなぁ」という、ちょっとした後悔があり、みなさんにも材料力学を納得しながら学んでほしいという思いから、この記事を作りました。

そこで今回は、「そもそも材料力学って何?」「なんの役に立つの?」「なんのために計算させられているの?」という材料力学の概要について、お話していきます。

材料力学はその名の通り「材料に関する力学」を扱う学問で、ものづくりにおいては欠かすことができない重要な学問です。

もう少しだけ詳しく述べると、材料力学に関するさまざまな計算は、以下のどちらか、またはその両方を評価するのに活用されます。

ここでいう「材料が壊れる」というのは、ボッキリ折れるみたいな現象もそうですが、永久変形する場合も含みます

材料力学は、私の職業のような機械の設計に活用することはもちろん、建築や家電製品に至るまで、さまざまな製品で広く活用されております。

設計段階では、材料にどのような力がかかるかを想定し、永久変形したり、壊れたりしないような寸法・サイズを決定します。

また、部品が永久変形したり、壊れたりしてしまった場合に、「なぜそのような現象が起こったのか」を分析するのにも活用されます。

材料力学を使って、変形や破損について一生懸命評価するのは、一体なんの役に立つのでしょう?

その答えは軽くて、丈夫なものを作ることです。

身近な例を挙げてみましょう。

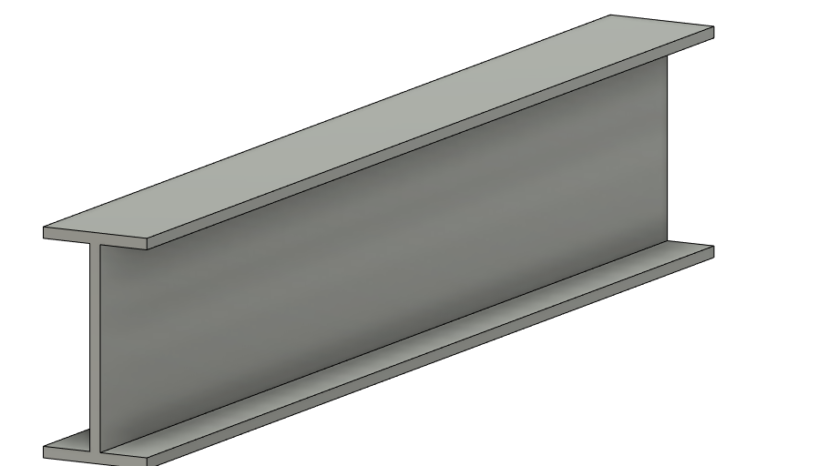

マンションや立体駐車場、橋などは、断面が「H」の形をした鉄骨を組み合わせて作られています。

断面がHの形をした鉄鋼であることから、「H鋼(エイチこう)」と呼ばれている部材です。

「パッと見ると形が変だし、ただの四角い部材じゃダメなの?」と思いたくなりますが、実はH鋼は、軽くて丈夫なものを作る上で理にかなった形なのです。

これを理解するには、断面二次モーメントや断面係数という知識が必要ですが、ここでは「へぇー」程度に思ってもらえたらOKです。

では逆に「重いもの」や「丈夫ではないもの」を使用すると、どのような問題があるのかを見ていきましょう。

重いもの▼

丈夫でないもの▼

材料力学の用途ととして、最も多いのがこの「軽くて、丈夫なものを作ること」です。本当はもうちょっと用途があるのですが、初心者の人はこれだけを覚えておくだけでイメージがしやすいと思います

材料力学を学ぶためには、ある程度の予備知識が必要となります。

材料力学で考える現象は「釣り合っている状態のもの」です(運動はしません)。釣り合いを理解するには、中学理科の「作用・反作用の法則」の知識が必要です。

また、材料にかける「力」は、「大きさ」と「向き」の概念を持っている「ベクトル量」です。

ベクトル量の計算をするには、高校数学の知識が必要です。

また、ちょっと複雑な問題になると、sinやcosなどの「三角関数」も必要で、これも高校数学の範囲です。

より複雑な問題を解くには、「微分・積分」の知識が必要ですが、単純な問題であれば必要とならないケースが多いです。

ただ、予備知識を全て勉強し直してから材料力学に取り掛かろうとすると、予備知識の勉強の段階で挫折してしまいます。

そのため、とりあえず材料力学の勉強を進めてみて、分からないところが出てきたときに、上記のキーワードでググってみるという要領で学習するのが良いと思います。

大学の講義で習う材料力学と、実際のものづくりで使う材料力学とで異なる、重要なことがあります。

それは、実際の設計では本質の現象のみに着目し、微々たる現象は無視することです。

材料力学や材料について勉強をしていくと、ものが変形したり壊れる要因になりうる現象は、たくさんあります。

単純に材料に力が加わった場合はもちろんのこと、温度、湿度、光、サビ、材料の劣化・・・など、挙げるとキリがありません。

これら全てを厳密に考慮すればするほど計算の精度は向上しますが、現実に起こることを100%計算で予測することは、世界一高性能なスーパーコンピュータを使っても不可能です。

イメージでいうと、80%の正確さで計算するのに20%しか労力がかかりませんが、残り20%の正確さを求めると80%の労力がかかります。80対20の法則っていうやつですね!

「えっ!?そんなテキトーな計算で、本当に橋が壊れたりしないの!?」と思う方は、安心してください笑。

実際の設計では、壊れる・壊れないのギリギリを攻めることはしません。

詳しくはこちらで解説していますので、よろしければご参考ください。

ところで、その肝心の変形・破断の本質となる現象は何かというと・・・

それは、あなたが解くべき問題が置かれている環境や状況によって変わります。

時には力、時には温度といったように、材料の評価上で重要な現象は状況によって変わってきます。

大学のテストで解く問題では、それが問題文で与えられますが、実際の設計では「さまざまな要因の中から、本質となる要因を選択する」という技術が必要となります。

変形・破壊の要因で最も多いは「材料に力がかかる力」なので、材料力学ではこれをを中心に扱います。

ただ、あなたが設計の仕事を目指している、もしくはすでにしているのであれば、このことを覚えておいてください。

勉強に役立つ参考書をお探しの方のために、材料力学の参考書について解説した記事を作成しております。

よかったら参考にしてみてください。

高校の数学とか物理とかめちゃくちゃ苦手なレベルな人向け▼

高校の数学・物理はある程度できる人向け▼

今回の内容をまとめると以下のとおりです。

今回は以上となります。ご一読、ありがとうございました。

続きはこちらの記事で▼

ものづくりのススメでは、機械設計の業務委託も承っております。

ご相談は無料ですので、以下のリンクからお気軽にお問い合わせください。

機械設計の無料見積もり

機械設計のご依頼も承っております。こちらからお気軽にご相談ください。

構想設計 / 基本設計 / 詳細設計 / 3Dモデル / 図面 / etc...

材料力学における荷重の種類【全部で5つあります】