こんな疑問・悩みをお持ちの人へ、お答えしていきます。 私は入社以来の4年間、機械メーカーの設計に携わっておりますが、中でもボルトの緩みの問題はしばしば起こる問題の一つです。 ボルトの緩み止めの対策方法はいくつか方法がありますが、座金で対策をするのであればノルトロックワッシャーのが非常に効果的です。

ノルトロックワッシャーとは、2枚で1組となっているワッシャーで、ボルト・ナットの緩み止め用として製造されている機械要素です。 ボルト・ナットが緩む原因は大きく分けると「回転緩み」と「非回転緩み」とに分けられます。 回転緩みとは、回転を伴ってボルトが緩む現象のことを言います。例えば、振動や繰り返し荷重がかかっていくと、ボルト・ナットが緩んでいきます。非回転緩みとは、回転を伴わずしてボルトが緩む現象のことをいいます。例えばボルトの軸力に対して母材が耐えられず、母材が陥没してしまい座面に隙間ができてしまうケースなどが、これに該当します。 非回転緩みとは、その時のとおり、回転を伴わずしてボルトが緩む現象のことをいいます。例えばボルトの軸力に対して母材が耐えられず、母材が陥没してしまい座面に隙間ができてしまうケースなどが、これに該当します。 このうち、一般的なノルトロックワッシャーがターゲットとしているのは「回転緩み」の防止です。

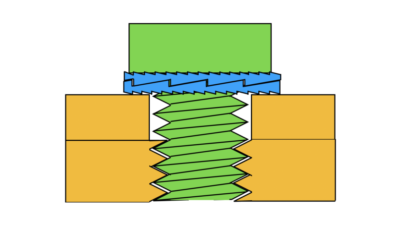

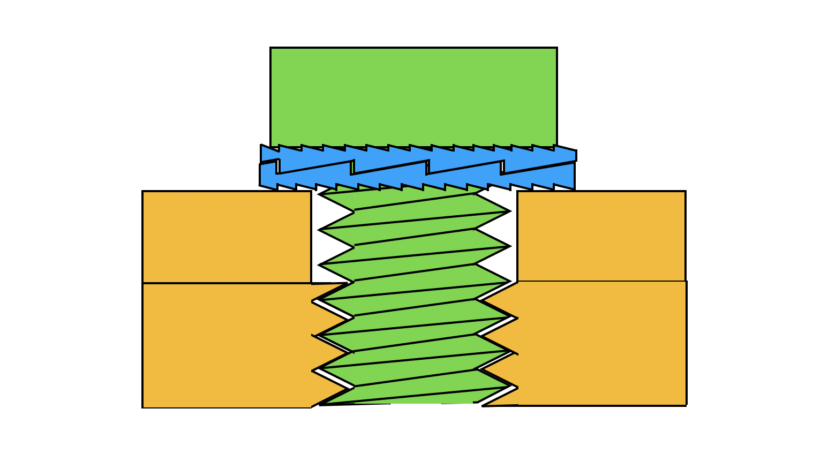

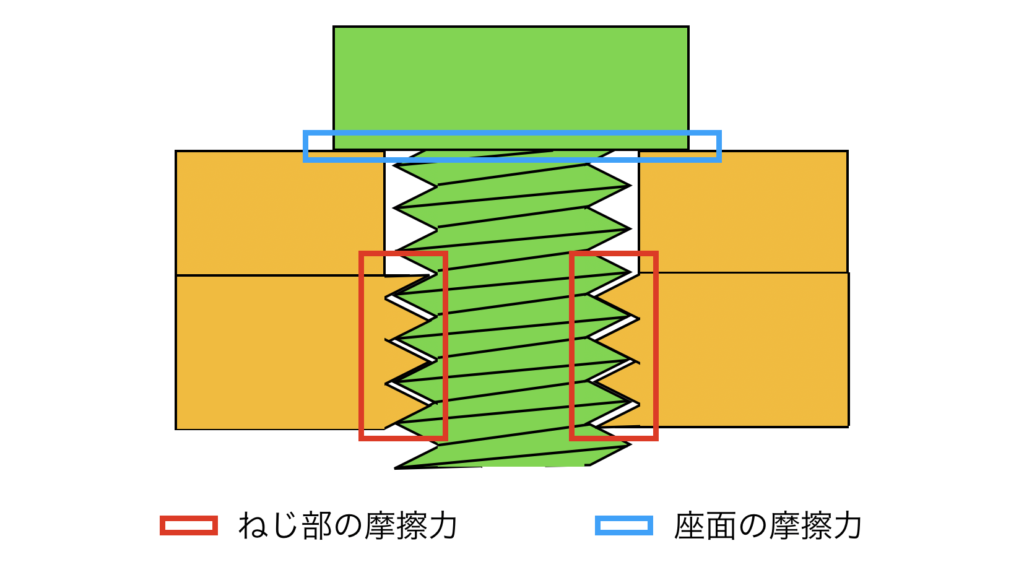

まずは、一般的なボルト・ナットの締結について考えていきます。 一般的なボルト・ナット締結の場合は、ボルトを緩ませる力に対して、ボルトのねじ部と、ボルトの座面それぞれで発生する摩擦力が対抗をします。

しかし、摩擦力に依存をした緩み止めの弱点は「ボルト・ナットに最大静止摩擦力を超える回転力がかかると、緩んでいく」ということです。 特に振動がかかる場合などは緩みやすく、たとえ軸方向にかかる力であったとしても、ねじ山の斜面によって力のベクトルを分解していくと、回転方向の成分が出てきます。 それが何度も何度も作用すると、少しずつ緩んでいってしまうのです。

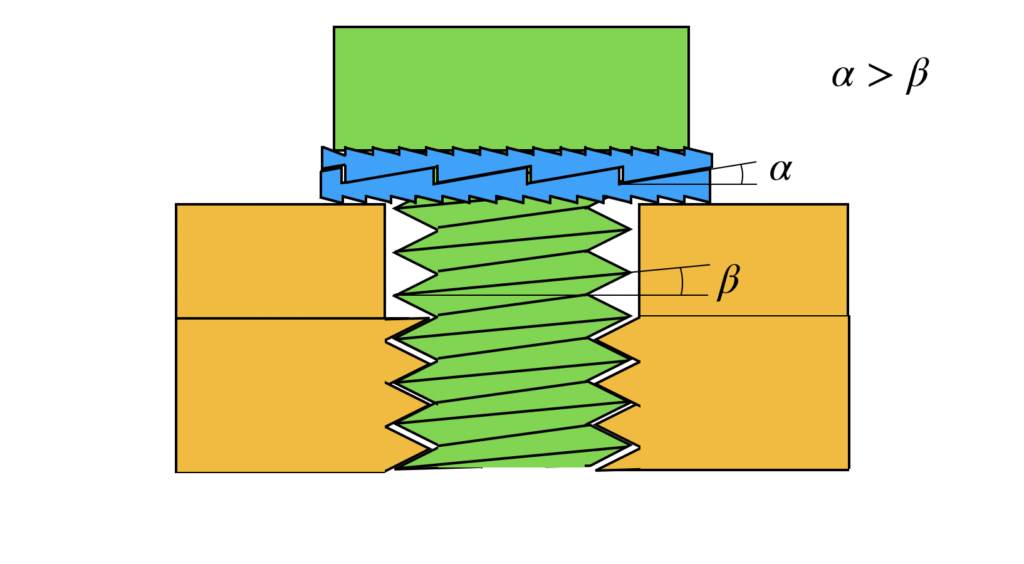

ノルトロックワッシャーによる緩み止めの原理は、通常のボルト締結とは異なり、ねじおよび座面の摩擦力に依存をしません。 ではなぜ緩まなくなるかというと、それは「 ノルトロックワッシャーのカムの角度 と、 ねじのリード角との関係」です。 2枚のワッシャー同士がかみ合う部分のことを「ノルトロックワッシャーのカム」言い、軸直面に対するカムの角度をαと表すことが多いです。一方、軸直面に対するねじ部のらせんの角度のことを「リード角」と言い、βと表すことが多いです。 ねじが回転緩みを起こす時、ねじはリード角βに沿って回転をしていきます。そこで、ノルトロックワッシャーのカムの角度αをβよりも大きくすることによって、 「ねじがβの角度で回ろうとしても、ノルトロックワッシャーのカムの部分でつっかえる。逆に、ねじがαの角度で回ろうとしても、ねじ部でつっかえる」といった現象が起こります。

このような緩み止めの機構のことは「ウェッジロッキング機構」や「セルフロック」などと呼ばれております。 軸力が適切に利いていさえすれば、基本的には緩むことがありませんので、緩み止めの効果は非常に高いです。 このウェッジロック機構が成立するための必要条件は、カム部の角度についてだけではなく「ノルトロックワッシャーが母材やボルト・ナットと滑らないこと」も上げられます。 この滑りを防止する目的で、母材やボルト・ナットに食い込ませるために、ノルトロックワッシャーの外側の面もギザギザになっているのです。

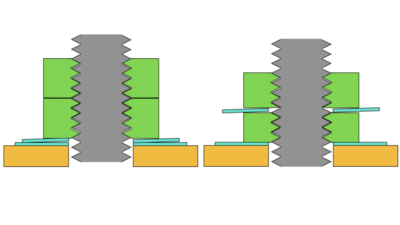

基本的な使い方は、平ワッシャーと同じ要領で、ボルトに組み込んだ後締め込んでいけば完了です。 また、一般的なボルト・ナットの締結部だけではなく、座ぐりに対しても使用することができるので、汎用性は高いです。 ただし使用したい場所の状況によっては、ノルトロックワッシャーのシリーズを使い分ける必要があります。

ノルトロックワッシャーの外形は、標準の平ワッシャーの外形に比べて小さいです。

ノルトロックワッシャーに、スプリングワッシャーの機能を兼ね備えたものがXシリーズです。

ノルトロックワッシャーを使用する箇所には、平ワッシャーやスプリングワッシャーを使用してはいけません。 ノルトロックワッシャーは、ボルト・ナットおよび母材に対して食い込むことで、摩擦力に依存しない緩み止めを実現しています。 平ワッシャーやスプリングワッシャーに対してノルトロックワッシャーを食い込ませると、ボルト・ナットや母材に対する食い込みを邪魔することになってしまうため、 ノルトロックワッシャーを適用する意味がなくなってしまうのです。

相手材がノルトロックワッシャーよりも硬い場合、そもそもノルトロックワッシャーが相手材に食い込むことができません。 そうなってしまうと、軸力が発生する際にノルトロックワッシャー側が削れていってしまうため、緩み止め効果を発揮することができなくなります。 ノルトロックワッシャーにはいくつか材質に種類があるため、条件にあった材質を選ぶようにしてください。

相手材がノルトロックワッシャーよりも柔らかければ、ノルトロックワッシャーが相手材へ食い込むことができます。 しかし、相手材が非常に柔らかい場合、ノルトロックワッシャーが食い込む際に材料がボロボロに損傷をしてしまい、食い込むことができません。 相手材が樹脂や木材の場合は、ノルトロックワッシャーに対して柔らかすぎるので、使用できません。

鉄鋼材料はしばしば塗装が施されますが、この塗装が厚い部分に対してはノルトロックワッシャーは使用できません。 塗装が厚い箇所は、塗装が非常に剥がれやすくなっているため、ノルトロックワッシャーを食い込ませようとすると、塗料ごと剥がれてしまいます。 なお、塗装が厚い場所は、ノルトロックワッシャーを使用しなかったとしても、塗装が割れて剥がれやすいです。 鉄鋼材料は、塗装が剥がれた場所からサビや腐食が進行していくため、注意が必要です。

そのため、取り付け・取り外しの頻度が高い場所には、ノルトロックワッシャーはおすすめしません。 ノルトロックワッシャーは原理上、締め付けのたびにボルト・ナットおよび母材に食い込むため、取り付け・取り外しの頻度が多いと相手材をボロボロにしてしまうのです。 私は実際にノルトロックワッシャーを取り付けた後に、その部分を取り外ししてみたことがあるのですが、やはりそこそこ母材が損傷しておりましたl。

今回の内容をまとめますと、以下のとおりとなります。

設計時に役立てるよう、具体的な寸法は以下の記事にまとめております。

今回は以上となります。ご一読ありがとうございました。

ものづくりのススメでは、機械設計の業務委託も承っております。

ご相談は無料ですので、以下のリンクからお気軽にお問い合わせください。

機械設計の無料見積もり

機械設計のご依頼も承っております。こちらからお気軽にご相談ください。

構想設計 / 基本設計 / 詳細設計 / 3Dモデル / 図面 / etc...

ダブルナットとスプリングワッシャーの併用について

ノルトロックワッシャーの材質の選び方【重要なのは材質と硬度】