今回は、静止摩擦係数の測定原理についてお話しします。

静止摩擦係数は、対象とする物体の材質が同じであっても、温度や接触面の粗さなど、物体が置かれている材質が置かれている状況が異なるだけで、値がばらつきます。

そこで以前、机の上でも簡単に測定ができる方法についてお話ししました。

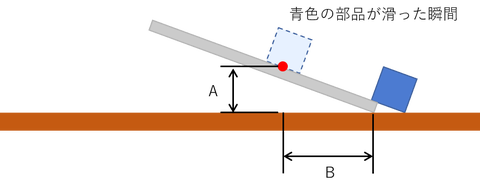

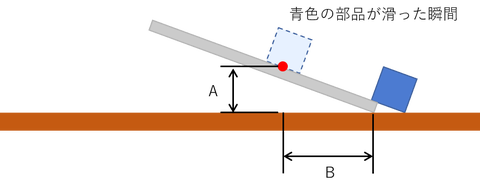

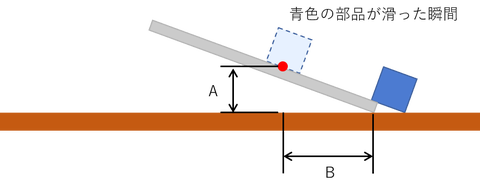

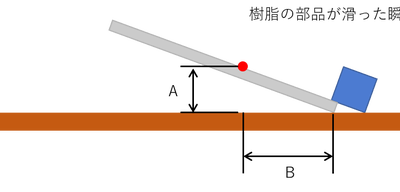

結論を言うと、以下の図の「グレー」と「青色」の部品との静止摩擦係数は

以下の図のAとBの長さを測り、A/BをすればOKです。

[mathjax]

$$\mu=\frac{A}{B}$$

その原理は、高校生で習う物理の知識があれば、十分理解することができます。

その理由をご説明いたします。

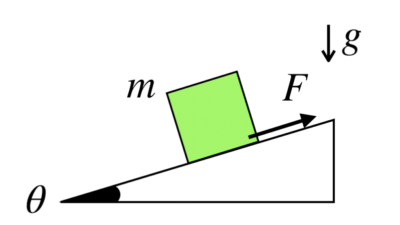

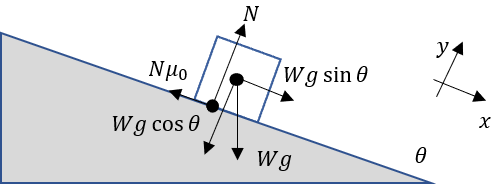

まずは、以下の図をご覧ください。

Wは白い物体の質量、gは重力加速度、θは傾斜角を表しています。

ここで、白い物体が静止しているとします。

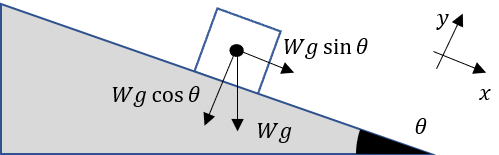

上の図に、さらに「白い物体」が「灰色の斜面」から受ける力を書き足してみます。

Nは灰色の部品から受ける「垂直抗力」、μ_0は「静止摩擦係数」です。

ではつり合いの式を立てます。

x軸方向について、力のつり合いを考えると以下のようになります。

[mathjax]

$$N-Wgcos\theta=0・・・(1)$$

続いて、y軸方向について力のつり合いを考えると以下のようになります。

[mathjax]

$$N\mu_0-Wgsin\theta=0・・・(2)$$

(1)と(2)を使ってNを消去すると、

[mathjax]

$$\mu_{0}Wgcos\theta-Wgsin\theta=0$$

[mathjax]

$$\mu_0=\frac{sin\theta}{cos\theta}=tan\theta$$

となります。

そのため、白い物体が静止する最大の傾斜角をθ’とすると

[mathjax]

$$\mu=tan\theta’$$

μは、静止摩擦係数です。

tanθ’は、白い物体が動いた瞬間のAとBの長さを測り、A/Bを計算することで、求めることができます。

手ごろに測定できますので、知っておくととても便利です。

ものづくりのススメでは、機械設計の業務委託も承っております。

ご相談は無料ですので、以下のリンクからお気軽にお問い合わせください。

機械設計の無料見積もり

機械設計のご依頼も承っております。こちらからお気軽にご相談ください。

構想設計 / 基本設計 / 詳細設計 / 3Dモデル / 図面 / etc...

机でできる! 静止摩擦係数の測定方法

斜面に静止している物体の問題の解き方のコツ【物理】