この記事を読むべき人

こんにちは!りびぃです。普段機械設計の仕事をしています。

機械設計の仕事って普段はずーっと事務所にこもっていることが多いのですが、ずーっと引きこもったままでいると、

などのような事態に陥ってしまうことは結構多いです。。

そんなときにオススメなのが展示会を見に行くことです。

展示会は、簡単に言えば「機械のお祭り・フェス」です!

特に大規模で有名な展示会ですと、

などが挙げられます。

大規模な展示会ほど、最新技術や業界最高レベルの商品を気合入れてPRされているので、見ててめっちゃ楽しいです笑

でも、会社の経費で行くってことは、何か仕事に繋げないといけないんじゃない?行ってみたい気はするけど、オレみたいな新人は行っても意味ないんじゃ・・・

なんていうのは私も当時思っていましたが、いやいや、展示会へは若手社員ほど行くべきです。

というのも、

といったように、たくさんのメリットや好条件が揃っているからです。

大きな展示会って都心でしかやっていないので、新幹線や飛行機などによる移動も時間がかかります。なので時間が取れやすい若手のうちがチャンスです!マジで!

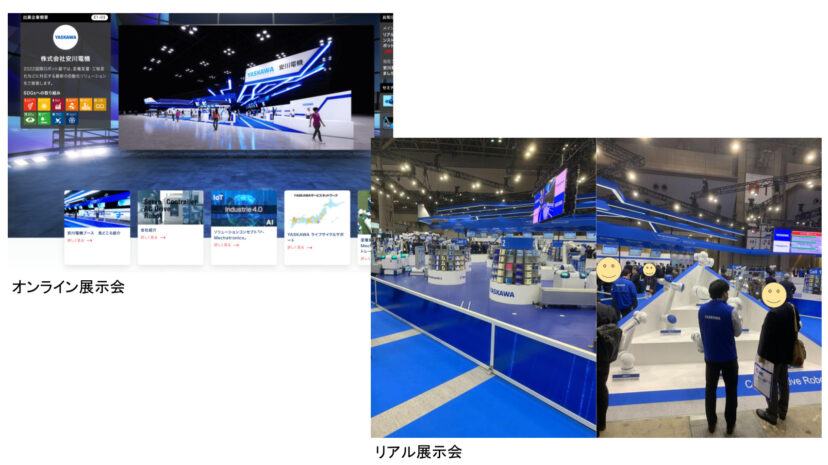

実はコロナ禍があってからは、「オンライン展示会」といってPC画面で見れる工夫もされているのですが、展示会はリアル会場(現物)を見に行くのが断然いいです。

でもさー、コロナ怖いし、都心の満員電車嫌だし、ずっと歩いているの疲れるから、オンラインの方がいいんじゃない?

と思う方もいると重いますが、オンライン展示会って、

って感じです笑。

「オンライン展示会、めっちゃ良かったー!」って言っている人なんて見たことありません笑

ではいざ展示会へ足を運ぶとして、実は展示会を回るにはいくつかの「コツ」があります。

どういうことかというと、せっかく仕事の合間をぬって来場したわけですから、限られた時間の中で自分や勤め先の部署にとって貴重な情報を入手したいですよね?

でもコツが分からずにテキトーに回ってしまうと、

なんか、思っていたほどうまく情報収集できないまま終わっちゃった・・・

なんてことになります。

というのも、展示物によって「機械設計・電気制御・生産技術・品証・経営者・工場長・商社・営業・投資家などの層の誰を対象にしているか?」っていうのがだいたいあるのですが、

展示会にあまり行ったことない人だと「自分はどこを回ったらいいか?」の見分けがつきにくかったりします。

ディズニーランドやユニバを回るのと同じノリですねー!テキトーに回ってしまうと3時間待ちの行列に巻き込まれまくって、全然アトラクション乗れなかったりしますもんね・・・

そこで今回は、機械設計者向けに展示会に行ったらどういう風に回っていけばいいかについて解説していきます。

リアル展示会の数も徐々に増えてきているので、本記事の内容を参考にしつつ、展示会を楽しんでいきましょー!

まずは、機械設計の経験が浅い方向けの回り方です。

展示会を通じてたくさんの勉強ができるよう、コツを伝授します。

展示会に行くと、企業によっては展示物をズラーッと並べていたりします。

そういったブースを見かけたら、とにかく手にとって触ってみましょう。

普段の機械設計業務で部品選定をするときはメーカーカタログを見ながら選定することが多いと思いますが、

カタログでは「高性能」「省スペース化」「高精度」などのような定性的な表現が多いので、とても分かりづらいのです。

また数字で表現されていたとしても、それを自分の感覚に落とし込むには「実物をたくさん触った経験」がないとなかなか難しいのです。

でも、通常業務の中で実物を触ってみたいと思っても、

といったように、なかなか思うように実物を触ることができないのです。

その一方で展示会にいけばこのような懸念はなく、好きなだけ実物を触ることができるのでめちゃくちゃ勉強になります。

現場の感覚に近いものを展示会で一気に経験できるわけですから、当然設計スキルも上がっていきます。

ニヤニヤしながら触っていると企業の方から声かけられるのですが、優しく丁寧に解説してくれますよ!笑

また、普段はケースで覆われているような部品でも、展示品では中身がわかりやすいよう、断面にぶった切られていたり、クリアケースにしてくれていたりするので、構造や原理の勉強にもなります。

展示会に行くと「初めて知った部品・装置」や「各社似たような部品・装置」がたくさん展示されています。

それらをパッと見ても

ということがたくさんあります。

そういった場合は、ブースにいる方にズバズバ質問をしていきましょう。

機械設計を経験された方はわかるかと思いますが、設計をするために知っておくべきことは、大学の勉強の比じゃないぐらい多いです。

その割に会社では

などのように困ることが多いです。

ですが、展示会のブースで立っている方は、いわばそのメーカーの先生たちのようなものなのです。

ましてや、質問をするのに学費や授業料も不要なので、この機会を活用しない手はありません。

わざわざ「いい質問をしよう」だなんて思わなくてもいいです。「自分、まだ経験が浅いんですが、ちょっと勉強したくてー」と言って基本的な質問をした方が、皆さん優しく教えてくれます。

展示品の中には、実際にデモで動かしているものもたくさんあります。

そういったデモ機があれば、ぜひ装置の構造や構成をチェックしてみましょう。

出展企業の意図としては「うちの商品を使えば、こんなことができます」というアピールをするためなのですが、デモ機にはまだまだ機械設計のノウハウが詰まっています。

例えば

というように、機械設計の参考になるものがたくさん詰まっています。

しかも、お客さんに見やすくするためにあえてカバーをしていないものも多いので、まさに宝石箱ですよ!私はめっちゃジロジロ見てるので、完全に怪しい人になってますけど笑

このように他社の機械が動いているのを見れる機会は、実は通常業務ではほぼありません。

お客さんの現場に行ったついでに他社の機械を視察しようものなら、情報漏えい等の問題でお客さんに怒られてしまったりします。

なので、リアル展示会で見ることができる他社の装置は、めちゃくちゃ貴重なのです。

ただし、競合他社のブースに行くと、ブースの人に追い出されるので注意してください。

展示物を見ていると、

といったことがたくさんあります。

そのため、「こういう機械なら、ウチの会社だったらこんな感じの構成にするのに、なんであんな構成にしているんだろー?」なんていうのも結構見つかります。

そんなときはブースの人を捕まえて、ちょっとした議論をしてみましょう。

議論といっても、ワイドショーのように相手を論破するのを目的としてはいけませんよ!自分の設計アイデアの引き出しを増やすことを目的として、建設的に話をするのが良い議論です。

例えばですが、

って聞いてみると、

めちゃくちゃ貴重なことお話してくれるので、設計の幅をグーンと広げることができます。

こういう知識は「会社の看板に依存しない、仕事ができる設計者」を目指す上でも重要ですよー!

結構役に立つのが、商社さんや代理店さんの意見です。

なぜなら、商社さんや代理店さんは、比較的客観的な意見を言ってくれるからです。

家電に例えると、例えばパナソニックの人に

どの洗濯機がおすすめですかねー?

と聞いても、パナソニックの商品しか紹介してくれません。一方で、ヤマダ電機などの家電量販店の人に聞いてみると

お客様のご要望でしたら、パナソニックよりも東芝のこちらの洗濯機の方がオススメです!

といったように、メーカにこだわらず、ニーズに合うようにアドバイスしてくれます。それと同じで、商社さんや代理店さんに、

ウチの部署では〇〇業界向けの〇〇系の機械の仕事が多いんですけれど、メーカ選定のときに各社の違いとか強みとかがよくわからなくて・・・

と聞くと、商社さんや代理店さんは、

えっとですねー、A社さんのものはサポートが充実していたりしますねー。一方でB社さんのは〇〇の機能や分野が得意っていう特徴があったりしますよー

と、メーカだけからの情報ではわからないことも教えてくれたりします。

そもそも商社や代理店さんは、お客さんに最適な商品を提案するのが仕事ですから、各メーカーの特徴をよく知ってますねー!

リアル展示会は、業界の動向を掴む上でも非常に役に立ちます。

特に研究開発の仕事をしている人、目指している人にとっては、こういった動向・市場のニーズをとらえることが非常に重要です。

ググるだけでは全然わからない動向も、リアルではわかりやすかったりするので、是非チェックしてみましょう。

実は展示会の会場マップには、以下のような特徴があります。それは、

ということです。

なので動向を掴みたいなら、まずは業界大手の企業のブースに行きましょう。

「業界大手=業界の牽引役」ですからねー。

業界大手のブースに行くと、その中で様々な展示物やデモ機があるのですが、動向を掴むのであれば、さらにに各展示物の展示面積をチェックしてみてください。

これは出展者側の立場で考えると、そもそも自社のPRをするために出展をしているわけですから、「ゴリゴリにPRしたいもの=展示面積を贅沢に使いたい」となるわけです。

例えば、

というのがわかります。

オンライン展示会だと、商品紹介が同じようにされているので、その企業が一体何に注力しているのかが分かりづらいんですよねー

さらに深堀りたい場合は、ブースの人を捕まえて「この分野の商品の売れ行きっていいんですか?」なんて聞けば、

のように教えてくれるので、その分野がどれぐらい注目されているのかを把握することができます。

会場をグルグル回っていると、「よく目にするキーワードがあるなぁ」ということに気が付きます。

例えば、

なんかですね。

そういったよく目にするキーワードは、その業界の大きな流れになっている事が多いので、チェックしてみましょう。

ただこれだけではめちゃくちゃ抽象的にしか把握できないので、もうちょい深く掘り下げることが重要です。

例えば「デジタル戦略が重要だ!」なんていうバズワードが最近目立っていますが、

この会社が言っている「デジタル戦略」って、具体的に何を指しているの?どういうゴールを思い描いているの?

と考えることが重要です。

というのも、こういったバズワードやキーワードは目立つ一方で、意味が抽象的で「いったい何のことを指していて、何をゴールとしているのか」が各社・各事業でバラバラなのです。

なんかがあります。

こういった「いったい、何を指しているか?」のヒントとなるのが展示物です。

展示物は「抽象的な言葉を、具体的な商品として表現したもの」ですから、それを見ることで、「あー、そういうことをしているよって話ねー!」と理解する事ができます。

それを見たとき、「おーついに〇〇の技術が使われ始めたのかー!」「〇〇がやっとできるようになったのかー!」と驚くこともありますが、

なんてことも、まれによくあります笑

研究開発の企画をするときには、こういったことを役員に説明しないといけないので、こういう考えは重要ですよー!

「ビジネスの場なのでスーツで行かなきゃ」と思うかもしれませんが、スーツじゃなくても全然OKです。

展示会では長時間歩き回ることになるので、フォーマルな格好をするとめちゃくちゃ体が疲れます。

特に会場の床って硬いので、ビジネスシューズやヒールなどで行くと足が半端じゃなく疲れます。

会場にはビジネスカジュアルの人も多いので、スーツじゃなくても相手の印象を害することはありません。

ただし出展者の場合は、一緒に行く上司などと話をしておいたほうがいいかもしれません。

展示会へは名刺を最低50枚ぐらいは持っていったほうがいいです。

というのも、製造業ではまだまだ名刺文化が根強く残っているからです。

一応、会場に入る際に発行されるバーコードを読み取れば連絡先を伝える事ができるっぽいのですが、大人の事情などもあり、結局名刺交換を要求されることが多いです。

さらに企業によっては「名刺がないとブースに入れてくれない」というところもあり、みたい展示品を見ることができないなんてこともあります。。

「デジタル戦略とか言っているそばから何してんねん・・・」ってめっちゃ思うんですけどね・・・(1回目)。

動いている機械がたくさんあるとついワクワクしますが、くれぐれも安全には注意しましょう。

デモ機はPRのために、安全装置や安全カバーをあえて不十分にしていることが多いので、下手に触ったり、顔を突っ込んだりすると普通に大怪我します。

いかつい機械も多いので、怪我にはホント注意してください。事故が起こったら展示会中止にもなりかねませんからね。

ブースの方と話が盛り上がると、その去り際に「ぜひ、弊社のカタログをお送りさせていただきたいので、名刺をちょうだいできますでしょうか?」と言われることが多いのですが、これは潔く断りましょう。

そもそも、展示会に出展している企業さんのHPにいけば、だいたい電子カタログやpdfで閲覧できるので、冊子があったところで邪魔なだけなのです。

ま、まぁ・・・カタログの1,2冊ぐらい・・・

という方もいると思いますが、製造業界のカタログって1冊が広辞苑ぐらいの分厚さがあるので、職場のデスクでめちゃくちゃ邪魔になります。

「デジタル戦略とか言っているそばから何してんねん・・・」ってめっちゃ思うんですけどね・・・(2回目)。

展示会では各企業のブースの他にも、講演会場で企業の重役の方が講演をしていたりします。

ただ、機械設計者としては、こういった講演は積極的に聞きに行く必要はありません。

というのも、

といった理由があるためです。

ただ、どうしても聞いてみたいと思った講演がある場合は、数を絞って聞きに行ったり、2日間かけて展示会を回ったりするのがいいと思います。

冗談のようなホントの話ですが、会場を効率よく回りたいならコンパニオンのお姉さんに注意してください。

コンパニオンのお姉さんって美人な方ばかりなのでつい見とれてしまいがちなのですが、コンパニオンのお姉さんと目が合うとアンケートへの回答をお願いされます。

アンケートぐらい、まぁいっかー・・・

といって気を許しアンケートを書いていると、ブースの人がやってきて「何かお困りでしょうかっっっ!?」と声かけられることがあります。

興味のあるブースならまだいいのですが、興味のないブースで捕まると、これによって時間をめちゃくちゃロスしてしまいます。

よ、よし、なるべくお姉さんを見ないようにしよう・・・

と思うのですが、コンパニオンのお姉さんもさすがのプロで、遠くからでもめっちゃ見つめてきたりします(体感で10秒に1回、誰かしらと目が合います)。

個人的にコンパニオンのお姉さんは、バトルを仕掛けてくるポケモントレーナと一緒だと思っています。しかも、街にいるビラ配りのお姉さんよりはるかにレベルが高いです(いろんな意味で)

対策らしい対策は特にないのですが、とにかく気をつけましょう笑

ものづくりのススメでは、機械設計の業務委託も承っております。

ご相談は無料ですので、以下のリンクからお気軽にお問い合わせください。

機械設計の無料見積もり

機械設計のご依頼も承っております。こちらからお気軽にご相談ください。

構想設計 / 基本設計 / 詳細設計 / 3Dモデル / 図面 / etc...

ミリとインチの併記について【実は違法です】