図面を描くときの尺度ってどうやって決めたらいいのかな。自分の好きな尺度で描いちゃってもいいの?

このような疑問・悩みを持った人へ、お答えしていきます。

機械の設計は、最終的には図面を作成することになります。

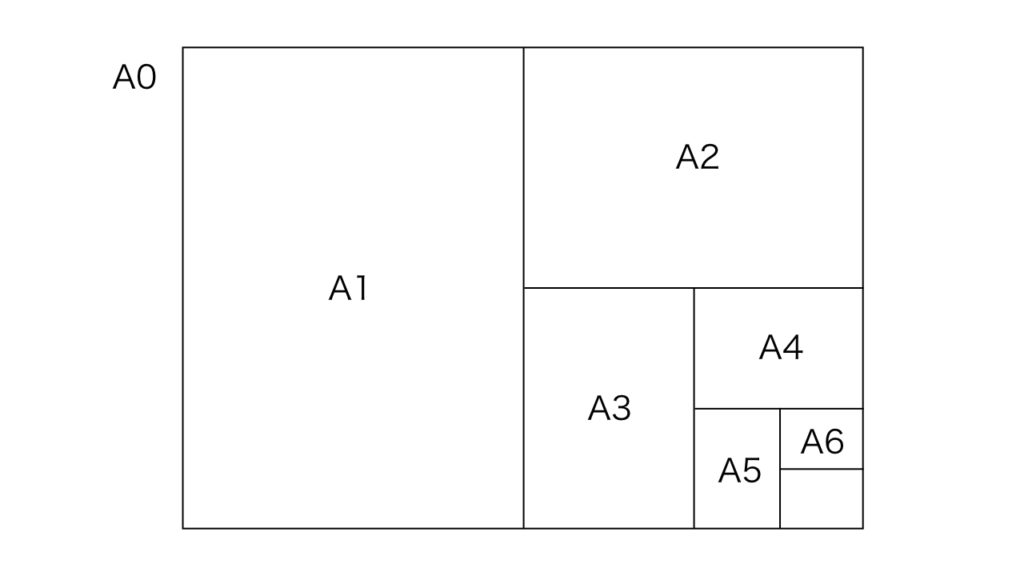

図面は紙に印刷することを前提として作成をするのです、紙に対してサイズが大きいものは実寸大で描くことができませんし、サイズがかなり小さいものは実寸大で描くと、ものすごく見えにくくなります。

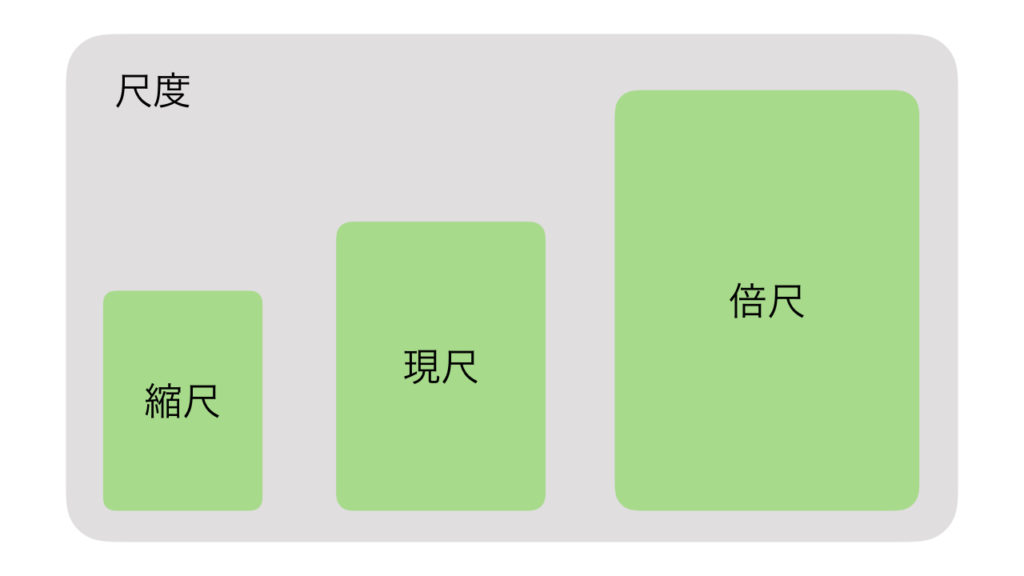

そこで使われるのが尺度です。

尺度は地図でもよく使われますが、実寸大のサイズに対して、図面上でのサイズを1/2にして図面上で描けるようにしたり、図面上でのサイズを2倍にして見やすくしたりします。

自分の好きな通りに尺度を決めてはいけないという規則はないのですが、推奨される尺度がJISで決められており、その尺度で描かれていると無駄に労力を使うことなく図面を読むことができます。

ということで今回は、JISで推奨される尺度についてお話ししていきます。

尺度は基本的にはJISで推奨されている尺度を使用するようにしましょう。

JISで推奨されていない尺度は使用が禁止されてはいないのですが、図面は自由に表現をするための「アート」ではなく、ものづくりの仕事をする上での「コミュニケーションツール」です。

また、図面の寸法記入漏れがあった際でも、三角スケールを使うことで測定することで寸法を知ることができます。

つまり、「誰が見ても最小限の労力で読めること」が求められるものですので、「1 : 7」などといった尺度は使わないようにしましょう。

JIS Z 8314に示されている推奨尺度を示します。

なお、尺度の表記方法は「◯:◯」というのが現在の決まりになっていますが、20年以上前は「◯/◯」という表記をしていました。

寿命の長い機械図面は、旧JISで書かれていることがほとんどですので、旧JISの表記方法も覚えておくのをおすすめします。

新JISの表記旧JISの表記新JISの表記旧JISの表記新JISの表記旧JISの表記新JISの表記旧JISの表記

| 500 : 1 | 500 / 1 | 1 : 1 | 1 / 1 |

| 200 : 1 | 200 / 1 | 1 : 2 | 1 / 2 |

| 100 : 1 | 100 / 1 | 1 : 5 | 1 / 5 |

| 50 : 1 | 50 / 1 | 1 : 10 | 1 / 10 |

| 20 : 1 | 20 / 1 | 1 : 20 | 1 / 20 |

| 10 : 1 | 10 / 1 | 1 : 50 | 1 / 50 |

| 5 : 1 | 5 / 1 | 1 : 100 | 1 / 100 |

| 2 : 1 | 2 / 1 | 1 : 200 | 1 / 200 |

| – | – | 1 : 500 | 1 / 500 |

なお、止むを得ず上の表よりも大きい尺度、小さい尺度が必要な場合は、推奨尺度の10の整数乗となるような尺度にしましょう。

(例 1 : 20000、1 : 50000 ・・・等)

図面を書いていると「推奨尺度だと大きすぎたり、小さすぎたりしてしまう」という場合が多々あります。

そういった場合には、以下の中間尺度を使用することが推奨されております。

新JISの表記旧JISの表記新JISの表記旧JISの表記新JISの表記旧JISの表記新JISの表記旧JISの表記

| 50√2 : 1 | 50√2 / 1 | 1 : √2 | 1 / √2 |

| 25√2 : 1 | 25√2 / 1 | 1 : 2√2 | 1 / 2√2 |

| 10√2 : 1 | 10√2 / 1 | 1 : 5√2 | 1 / 5√2 |

| 5√2 : 1 | 5√2 / 1 | 1 : 10√2 | 1 / 10√2 |

| 2.5√2 : 1 | 2.5√2 / 1 | 1 : 20√2 | 1 / 20√2 |

| √2 : 1 | √2 / 1 | 1 : 50√2 | 1 / 50√2 |

| – | – | 1 : 100√2 | 1 / 100√2 |

| – | – | 1 : 200√2 | 1 / 200√2 |

| – | – | 1 : 500√2 | 1 / 500√2 |

| – | – | 1 : 1000√2 | 1 / 1000√2 |

| – | – | 1 : 2000√2 | 1 / 2000√2 |

| – | – | 1 : 5000√2 | 1 / 5000√2 |

新JISの表記旧JISの表記新JISの表記旧JISの表記

| 1 : 1.5 | 1 / 1.5 |

| 1 : 2.5 | 1 / 2.5 |

| 1 : 3 | 1 / 3 |

| 1 : 4 | 1 / 4 |

| 1 : 6 | 1 / 6 |

| 1 : 15 | 1 / 15 |

| 1 : 25 | 1 / 25 |

| 1 : 30 | 1 / 30 |

| 1 : 40 | 1 / 40 |

| 1 : 60 | 1 / 60 |

| 1 : 150 | 1 / 150 |

| 1 : 250 | 1 / 250 |

| 1 : 300 | 1 / 300 |

| 1 : 40 | 1 / 400 |

| 1 : 600 | 1 / 600 |

| 1 : 1500 | 1 / 1500 |

| 1 : 2500 | 1 / 2500 |

| 1 : 3000 | 1 / 3000 |

| 1 : 4000 | 1 / 4000 |

| 1 : 6000 | 1 / 6000 |

尺度に√2が入っているものがあるため、かなりややこしいと思われるかもしれませんが、これはおそらく「白銀比」から来ていると思われます。

白銀比とは「1:√2」のことで、紙の「縦:横」の比率などに適用されております。

√2 / 1 ≒ 140、1 / √2 ≒ 70であることから、拡大コピーは140%、縮小コピーは70%となります。

逆に1 : √2の尺度で描かれた図面は、拡大コピーをすれば1 : 1、縮小コピーをすれば1 : 2の尺度になります。

ただ、拡大・縮小コピーをすることが前提な尺度であるので、私は積極的に√2が含まれる尺度を使うことはあまりありません。

CADでは1:1で絵を描いたとしても、あとで尺度を調整できる機能があるため、基本的には1:1で描きます。

CADとは、Computer Aided Designの略で、コンピュータを用いた設計支援ツールのことを示します。コンピュータを使用することで、修正やコピぺなどを容易にすることができ、現在では図面はほぼ100%CADで描かれます。CADには、平面的な図形を描く2DCADと、立体的な図面を描く3DCADとがあります。

40〜50年ほど前までは、人がドラフターと呼ばれる装置を使って、鉛筆で絵を描いており、最初にどのような尺度で描くかを決めておき、尺度を計算しながら図面を描いていました。

そして、途中で尺度を変えたいと思っても、一から書き直す以外方法がありませんでした。

しかし、後々編集が簡単にできるCADを使えば、印刷の直前で尺度を変えることが容易にできます。

いちいち尺度を計算しながら図面を描くのは効率が非常に悪いため、1:1で描いてしまってOKです。

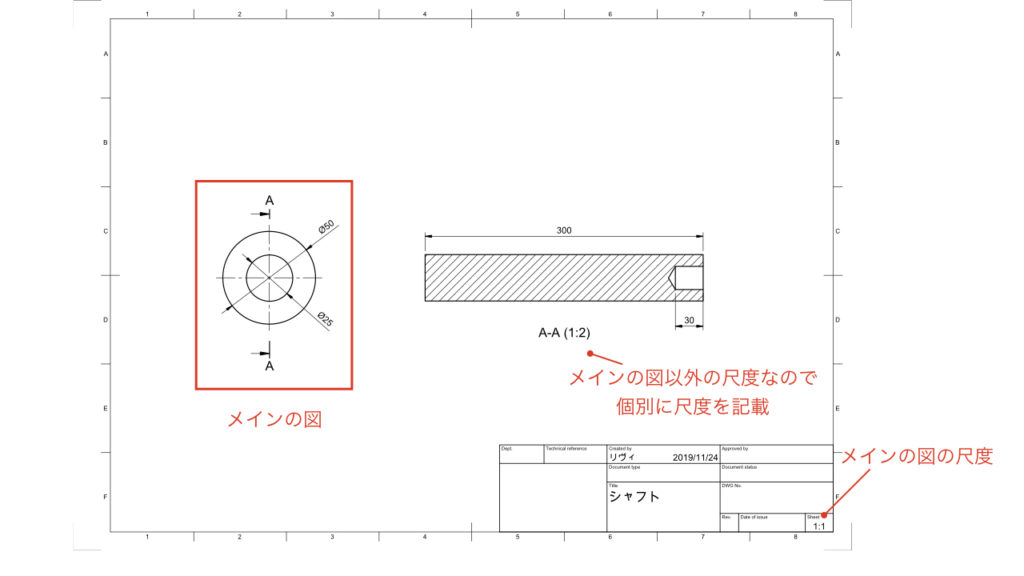

図面を書く際に、どの尺度で描かれているかは一般的に図面の表題欄に書きます。

ただし、1つの図面の中に複数の尺度を用いる場合は、メインの図以外はその図の近くに尺度を記載しなければなりません。

このことは、JIS Z 8314にて規定がされております。

複数の尺度を用いるのは、断面図・詳細図を描くときがほとんどですが、メインの図と異なる尺度で描く際は、尺度の記入漏れに注意しましょう。

たまに勘違いされますが、「尺度」と「縮尺」は意味が違います。

ちなみに縮尺とは逆に、「実寸大の大きさに対して、実寸大の大きさを拡大して表示した大きさの比率」のことを「倍尺」といいます。

今回の内容についてまとめると、以下の通りとなります。

今回は以上となります。ご一読ありがとうございました。

ものづくりのススメでは、機械設計の業務委託も承っております。

ご相談は無料ですので、以下のリンクからお気軽にお問い合わせください。

機械設計の無料見積もり

機械設計のご依頼も承っております。こちらからお気軽にご相談ください。

構想設計 / 基本設計 / 詳細設計 / 3Dモデル / 図面 / etc...

図枠テンプレート ダウンロード