こんにちは、リヴィです。

普段は、産業機械を中心に機械を設計する仕事をしています。

私は慶應義塾大学で大学院まで6年間通った後、とある大企業機械メーカーに就職をし、結婚をして子供を作りました。

5年間そこで仕事をしていたのですが、今年の8月にベンチャーの機械メーカーに転職をしました。

転職を決めた理由についてですが、今年で30歳を迎える人生を振り返ったとき、自分のやりたいことや、自分が目指しているこれからの人生が、今の仕事の延長上にあるのかなぁーと考えたことがきっかけでした。

丸1ヶ月ぐらい考え込んだ結果、「自分には大企業よりも、ベンチャー企業のほうがあっている気がするなー」と感じて転職することとしました。

周りの人からは「奥さんと子供いるのに、よくそんな勇気あるね!」と言われました。しかも転職した時期がコロナ禍の真っ最中だったので、転職した途端に会社が倒産するんじゃなかとビクビクしました(笑)

ところで特に最近、年功序列が厳しくなった企業や、転職を考える人はかなり増えたなーという印象を受けます。

昨年の働き方改革のごろから「年功序列はもう終わった」とか「大企業でもリストラ」みたいなことをよく耳にするようになりましたし、最近のYahooニュースの記事でも、上場企業で「早期・希望退職」を募集している企業が90社でリーマンショックに次ぐ大きな規模にまでなっています。

また、今年30歳の妻と話をしていると「友達の〇〇ちゃんの旦那さんが、今転職を考えているんだってー」なんていう話をよく聞くようになりました。

理由の中でよく聞くのは「開発をやりたかったのに、会社が開発をしなくなってしまった」「会社が新しいことをやらないので嫌気が差した」などが多いです。

私の周りにも、普段は淡々と仕事をしているような仲間でも、雑談をしていると「もうちょっと色んなことに挑戦したいとは思うんだよねー」という人が多いです。

大企業は景気が悪くなると守りに入る、つまり「研究開発をせずに、既存の製品に注力する」「切れる人材・切れる事業はバンバン切って、支出を減らす」などにシフトしがちです。経営上仕方がないとは思いつつ、従業員からしてみたら「なんだか仕事つまんないなぁ・・・」「これをやりたくてこの会社に就職したんだっけ?」と思ってしまいます。

挑戦をするために環境を変えたいと思ったとき、会社全体で「チャレンジしていくぞ!」という雰囲気に満ちているようなところが「ベンチャー企業」です。

ただ、ベンチャー企業というワードを聞いただけで、

と不安に感じている人がいるかと思います。

そこで今回は、ベンチャー企業についての理解を深めていただくために特に機械設計の仕事をしている人に向けて、大企業とベンチャー企業との仕事の違いについて、私の経験をもとに解説していきます。

この記事を読んで、ベンチャー企業への就職・転職を検討している方にとって、参考にしていただければ幸いです。

逆にこの記事を読んで「やっぱりベンチャーはやめておこう」というのもアリで、そういう人は大企業への就職・転職を希望したり、大企業に居残り続けるという選択をしていただければと思います。

個人的に一番の違いはここかなーと思っています。

「自分にとってのキーマン」というのは、自分がその企業で働く際の重要人物のことです。

それは「直属の上司」と「経営陣」です。

自分が就職を企業の事業にどれだけ興味があったとしても、いざ就職したときの直属の上司と性格が合わなければ、仕事は長続きしません。

いわゆる「上司ガチャ」というやつですねー。

また自分が興味のある事業・製品があったとしても、「事業拡大を目指しているのか?徐々に撤退する方向に動いているのか?」が気になるところです。

これについて判断するのが、社長や役員などの経営陣です。

「自分が希望していた事業をやれる!」と思って入社した途端、事業縮小・売却されてしまったなんてことも全然ありえます。

大企業の場合、採用面接の担当者が「人事部」とか「人材開発部」とかという人が多く、自分にとってのキーマンが面接で出てこないことが多いです。

直属の上司の性格がわかるのは就職した後であることがほとんどですし、自分が興味のある事業に携われるかどうかはほぼ運です。

一方で、ベンチャー企業ですと、面接の段階で、自分にとってのキーマンが出てくることの方が多いです。

そのため、実際にあったときの雰囲気や、質疑応答を通して、なんとなくの相手の性格を判断することができます。

また、ベンチャーでは、取り組む業界や分野を絞り込んでいることが多いので、会社の経営戦略について、具体的な話を聞けたりします。

自分は転職活動の面接の中で、「御社では、〇〇をするときは誰が主導でやっていますか?」といった質問をしていましたねー。「みんなで相談しながら決める」「社長が主導でやる」「その時の担当に任せている」などの回答から、その企業がどんな性格なのかを分析していました。

大企業・ベンチャー企業問わず管理職以上になると、自分の仕事だけではなく部下の仕事まで管理をしなければなりません。

「管理って何?」という人もいるかと思いますが、例えば以下の内容です。

自分のことでも精一杯なのに、他人のことまで気にして仕事をすることになるので、仕事の負荷が増すタイミングの一つです。

これらのことを、一人の部下に対してやるだけでも大変なのに、大企業の部課長レベルに成ると20人とか30人という部下たちに対してやらなければならなくなります。

人間は機械ではないので、20人いたら30人とも、考え・性格・能力・家庭事情がバラバラです。

そのため、大企業の部課長たちは体力と精神をすり減らしていることが多いです。

大企業にいたときに、課長に「課長職って楽しいですか?」と聞いたら、「全く楽しくない!設計バリバリやっていたときの方が楽しかったわ!」と言っていましたね(笑)

最近では便利で効率のいい業務管理ツール・システムがたくさん出てきていますが、大企業ではそれらは使われないことが多いです。

そういった新しいシステムを使うとなると社員数万人に影響が及ぶので、試しにやってみてダメだったときの損害が大きいのです。

「社則とすり合わせたときに問題が出るケースがないか」「特定の業務に支障をきたすシステムではないか」「費用対効果はあるか」などの入念なチェックが必要ですし、

システムの中身の問題だけではなく、

は必ずいるので、気が重くなってしまいがちです。

一方ベンチャー企業はというと、管理の手間をかなり省いていたりします。

管理の手間を省いて会社の売上を上げていかないと、そもそも会社が倒産してしまうので、

といった具合に、業務支援ツールをバンバン取り入れています。

さらに「より使いやすいツールが出てくれば、そっちに乗り換える」ということもサラッとやります。

ところで、そういった変更にみんながついて来れるかどうかについてですが、

そもそもベンチャー企業には「とりあえずやってみる」「わからないことは可能な限り自分でなんとかして解決する」という性格の人しか集まらないので、不毛なクレームは少ないです。

「会社の売上向上のために多くの時間を使ってる」という時間が、ベンチャーに来たときの方が増えたなぁという感じがします。

大企業に勤めると、たとえ「機械設計」として入社したとしても、仕事ができる人は将来的に経営側に回るようなキャリアを進むことになります。

最初の頃は設計をしてくことが多いですが、数年経つ頃にはジョブローテーションや出向などを理由に異動が言い渡されます。

大企業では事業所や工場が、東日本の各地、日本全国・海外とかにあったりするので、「異動=引っ越し」が必須になることも多いです。

個人的には、「なんだかんだ勤務地って大事!」と感じているので、自分で決めたならまだしも、会社の都合でコロコロ勤務地が変わるのは大きなストレスになります。

また、設計として入社したはずなのに、気がついたら人事や管理に回されたり、最悪は従業員を自主退職に追いやるための部署(追い出し部屋)への異動といったケースもあります。

化学メーカーのカネカなんかは、「育休から復帰した途端に転勤辞令が出た!」とかいって、SNSで炎上していましたよね(2019年6月3日 日経ビジネス記事より)

一方でベンチャーだと、そもそも事業所が1箇所しかないことも普通ですし、部署の種類もほとんどないので、基本異動がありません。

外部の人に対して立場をわかりやすく示すために所属が作られていることもありますが、実態は「経営陣か、それ以外か」ぐらいの差しかありません。

今の会社の人に「部署ってどんな感じで決まっていったんですか?」と聞いたら、「ノリで決まっていきましたよー!」って言ってました(笑)

ちなみに大企業で異動が行われる理由として「将来的に経営側に回るために、総合力(様々な分野を適度にこなせる力)を高めてほしい」とかと言われますが、この言葉には要注意です。

なんとなく聞こえはいいのですが、その総合力は高単価の転職市場ではほとんど価値がなく、むしろ何かの専門に特化している人の方が価値が高いです。

また、ベンチャー企業に行くと単純にマンパワーが不足しており、また雇えるだけの売上もないので、機械設計以外のこともそれなりにこなせる必要があります。

大企業では部署が縦割りなので、総合力を高めるのに5年~10年かかりますが、ベンチャーでは多くのことを自分一人でやる必要があるので1~2年以内で体験できます。

小さなプロジェクトも、大きなプロジェクトも、

程度の違い以外は、基本的な業務の流れ・本質的な要素は一緒です。

製造業系の大企業ですと、自分に役職がつくのにはある程度の流れがあります。

多くの大企業では

と言った感じです。

ちなみに製造業の業界は年収がそんなに高くないので、課長程度では年収1000万円には届きません。

一方でベンチャー企業はというと、あっという間に役職が付いていきます。

そもそも従業員も部署も少なく、ポストがガラ空き状態なので、大企業で20年かけて獲得する役職が、たった数年勤めただけで付くなんてこともザラにあります。

例えば課長の場合、前職では自分より24歳年上の人でしたが、現職では2歳とか4歳年上の人がやっています。ちなみに、今の会社の課長に「課長になったときって、どんな気分でした?」と聞いたら、「うーん、ノリでアサインされたし、お飾りみたいなものだから何も感じなかったですねー。でも、外部からの見られ方は変わりましたけどねー」と言っていました(笑)

大企業では社内教育に莫大なコストをつぎ込んでいます。

私がいた大企業では、まず入社後1ヶ月間、数百名もの新入社員が大きな会場に毎日通って、会社の歴史や大雑把な事業内容、社歌、挨拶の仕方、電話対応の仕方などの研修がありました。

そのあと、入社3年目になるまでに、さまざまな工学研修、コミュニケーションスキル向上研修、語学研修、メール文章作成研修などの多種多様な研修を随時受講します。

そういった研修では、「研修の日数」✕「受講者の人数」分の人件費を会社が負担していることになりますので、1ヶ月間の研修だけで億単位の支出になります。

さらには、講師のコストも侮れません。

特にビジネススキルについてはコンサルの人が担当するということも珍しくなかったのですが、コンサルは1日呼ぶだけで数十万かかることも普通なので、ものすごいコストです。

よく大企業では、「研修をするための専用の施設」を建てていたりしますよねー!施設の中も、博物館レベルでお金かけています(笑)

一方でベンチャーはというと、研修は一切ありません。

コストが大きすぎるというのが理由にあるかもしれませんが、

そもそも社員が数人しかいないので、わざわざ研修を開かなくとも、普段の雑談の中で周りから教えてもらうことが多いです。

また、大企業では「知識・情報は教えてもらうもの。教わっていないことはできない。」という人がちらほらいましたが、

ベンチャー企業ですと「知識は自分で調べるもの」というスタンスの人が多いです。

今ではググったり、本を購入すれば情報が溢れていますので、そこまで困ることもないです。

今の私の会社では、社内研修などをやっているようなコストや時間がないため、新卒採用はしておらず、中途のみ募集をかけているみたいです。

さて、大企業にいたときに受講した数々の研修について、役立っているかどうかですが、結論を言うと「7割ぐらいは役に立たない」というのが本音でした。

役に立たなかったなぁと感じた研修の例を挙げると

工学研修については、研修の講師の話をマジメに聞くよりも、自分で研修テキストを読んで、わからないところはググって調べたりした方が身につきます。

ビジネススキルの研修もありましたが、コンサルから話を聞くよりも、ビジネス書やオリラジのあっちゃんのYoutubeの方が、面白いし、わかりやすいし、動画もたくさんアップロードしているので効率がいいです。

逆にためになったものと言えば、

あたりです。

あとは意外かと思いますが、自分が業務で学んだことなどを部課長や役員の前で発表するというのも、役に立ったと思います。

人に、簡潔でわかりやすく伝え、かつ相手に「すごい」と思わせられるようアピールをするために、「どのような資料作成」「どのような言い回し」をすればよいかが鍛えられます。

設計屋さんってそういうの苦手な人多いですからねー。客先に自社製品をプレゼンするときなどに役立ちました!

そんな無駄が多い研修ではあったのですが、その研修の修了認定がされないと昇進できないと言われていたので、仕方なく受講していました。

ただ、研修の中身事態はあまり役に立たなくとも、研修資料は役に立つことが多かったです。

特にベンチャー企業に行くと、知識やノウハウ等の蓄えがほとんどないため、こういった資料というのはとても貴重です。

ただし、社内基準や研修資料は、企業秘密が満載なので、情報漏えいには注意しましょう。

大企業では動くお金の金額がかなり大きいです。

大企業は、

にお金を使っているので、それを賄うためにも受注金額が億を超えることは普通です。

その一方で、何か失敗したときに失う金額も大きいです。

「1箇所設計ミスをした」「納期が1日延びた」というだけで数百万~数千万失うなんてことにもなりますし、世間に認知されているせいでブランドイメージも傷つきます。

例えばトヨタのレクサスは1日に生産される台数は約50台(clicccar.comより)。新車1台500万円としたとき、もし何かしらのトラブルで丸一日生産できなかったとなれば、「50台✕500万円=2億5千万円」の損害。トヨタの社員はもちろん、ベンダーも必死ですよ・・・

そのため設計をする際には

「責任感を持って、慎重に取り組んでいます!」

・・・

というのは建前で、すべての大企業ではないですが、本音は「大丈夫だと確信できるようなものばかりを採用する」という傾向があります(笑)。

「仕事が面白くない」と感じる人の中には、こういった背景があることもあります。

一方でベンチャー企業はというと、動く金額の大きさについて、0の数が2桁ぐらい少ないです。

ベンチャー企業は「成熟市場」「価格競争」「周りと同じようなこと」をしていても絶対に勝てません。

そのため、

について、積極的に仕事を取り、試行錯誤しつつ、高品質・付加価値に挑戦する傾向にあります。

今の会社の社長が「こんなデカイ金額の規模のプロジェクトは今までやったことない!」と言っていた金額が、前職だと「小口案件」として扱われているレベルでした(笑)

ただ、挑戦をするとは言っても倒産するリスクもあるため、どうみてもリスクに見合わないと判断されたプロジェクトは、ベンチャーでもやりません。

意外に思う方もいるかも知れませんが、大企業で出世したいと思ったら「何か大きな成果を残したかどうか」ではなく、「いかに失敗をしないか」で評価されることが多いです。

大企業では年功序列の性格が強いため、あまり挑戦をしなくても、失敗さえしなければ勝手に給料が上がっていきます。

もちろん、就活の面接や昇進試験では「自分がどのようにして事業拡大に貢献できるか」をアピールする必要があるのですが、そこでアピールした内容を行動に移し、実践し、結果を出している人はほぼいません。

また、隣のプロジェクトが炎上していた場合、大企業の人たちは非協力的な人が多いです。

ボーナスは減ることはあるものの会社が潰れるリスクは低いですし、自分の仕事が増えたところで仕事していない人とほとんど給料が変わらないですので、協力することによるデメリットが目立つのです。

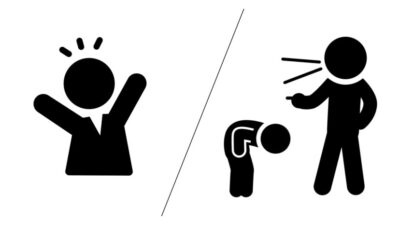

とあるプロジェクトで炎上していた際、上司が知見のある人に声をかけまくって会議室に集め「こんな状況なので力を貸してください!」と頭を下げたことがあるのですが、その時はひどかったです・・・。

みんな「〇〇をするから失敗するんだよー!」とコメントはするものの、事態を収集させるためのコメント、作業の引受けをしてくれることはなかったです。完全にワイドショー化していましたね・・・

一方でベンチャーはというと、「とりあえずやってみて、失敗してもまたチャレンジしよう」という性格が強いです。

ここでポイントなのは、何でもかんでもチャレンジするのではなく、「範囲を絞り込んだ小さいチャレンジを積み重ねていること」です。

ベンチャー企業は大企業に比べ資本がほとんどないため(むしろ負債まみれです)、大きなプロジェクトにいきなり手を出してちょっとでも失敗したりすれば、簡単に会社が潰れてしまいます。

かといって、ベンチャー企業はまだ世間に名が知られていないことが普通なので、チャレンジをしないと、それはそれで会社が潰れてしまいます。

そのため、「小さいチャレンジをして、小さく失敗して、また小さく挑戦して・・・」というサイクルを何度も回しながらやっていくという性格が強いです。

また会社によるのかもしれませんが、例えば隣のプロジェクトが炎上していた場合、協力的な社員さんは多いです。

もちろん何人かの方は善意で手伝ってくれていると思いますが、そうではなくてもそれを収束させなければ自分の職がなくなる勢いなので、必然とどうにかしなければならなくなるのです。

今の会社では「隣のプロジェクトがヤバそうな雰囲気があったときは、しれっと自分の仕事を前倒しして、いつでも作業を引き受けられる態勢を作るようにしてる」という人がまぁまぁいます(笑)。ただ、そういった働き方がいいか、悪いかは人それぞれだと思います。

みなさんが思っている通り、ベンチャー企業というのは大企業に比べたら「リスクが大きいから、潰れるかもしれない」というのは正しいです。

「じゃあ、潰れたらどうするの?人生詰むの?」と思う人もいるとおもいますので、私なりの考えを示します。

私の今勤めている会社がもし潰れた場合ですが、その答えは「転職する」です。

会社の存続という意味ではベンチャーはリスクが大きいですが、サラリーマンである以上、潰れたときに借金を背負い込むことはないので、別に人生で詰むことはありません。

それに私の勤めているベンチャー企業での仕事は

ということを圧倒的な短期間で経験できているので、転職市場では評価されると確信できています(複数の転職エージェントからそう言われました)。

また、一度転職をすると、「出世競争の勝ち組・負け組」「〇〇という役職だから偉い」「〇〇に勤めているからオレはすごい」とかという価値観がバカバカしくなるので、また転職すればいいかなぁと軽く考えています。

チャレンジをするためにまたベンチャーを選んでもいいし、ビックプロジェクトを担当するために大企業を選んでもいいという考えです。ただ、将来どうするかについては「考えるタイミングが来たときに考えようかなぁ」程度しか思っていません。

今回の内容についてまとめると以下の通りとなります。

ちなみに、転職を考えている・いないに関わらず、

こういったことを考えている人がいたら、是非転職エージェントに相談してみましょう。

転職エージェントはみなさんからではなく、募集のあった企業から収益を得るというビジネスなので、完全無料です。

ちょっと相談して「やっぱり転職するのはやめておこう」というのも全然アリです。

私が利用したときも、転職する気満々で行ったわけではなく、「他の企業から見た自分ってどうなんだろう?」って気になって気軽に聞きに行ったという感じです!

ちなみに私が主に使用していたのは、JACリクルートメントです。

「転職することまではまだ考えていないけど、気になったので相談しに来ました!」とぶっちゃけても全然OKでしたし、ZOOMでの対応もしてもらえました。

以上参考にしていただければ嬉しいです。

今回は以上となります。ご一読、ありがとうございました。

ものづくりのススメでは、機械設計の業務委託も承っております。

ご相談は無料ですので、以下のリンクからお気軽にお問い合わせください。

機械設計の無料見積もり

機械設計のご依頼も承っております。こちらからお気軽にご相談ください。

構想設計 / 基本設計 / 詳細設計 / 3Dモデル / 図面 / etc...

失敗と不具合との違い【クライアント目線がポイント】

「大企業」でも「ベンチャー企業」でも変わらなかった共通点【4選】